La storia della Calabria è una storia affascinante, fatta di popoli e genti che hanno posto le basi ad una delle civiltà più interessante ed evoluta della storia Nazionale ed Europea. Attraverso questo viaggio nella storia e nel tempo, abbiamo attinto da diverse fonti, per cercare di dare un nome ed un volto a tutti quei quelle popoli che hanno dato vita a quell’Humus culturale che rende la nostra Regione fra le più uniche al mondo.

La Calabria, terra e crocevia di popoli, che hanno dato il nome all’Italia

Gli Enotri-Pelasgi, originari della Siria, avendo trovato questo suolo molto fertile, denominarono la regione “AUSONIA” dal nome Ausonide, regione fertilissima della Siria. Enotrio avrebbe regnato per 71 anni lasciando come erede il figlio ENOTRIO-ITALO, uomo forte e savio, e da lui l’Ausonia avrebbe assunto il nuovo nome di “ITALIA” o “VITALIA” come lo stesso Virgilio cantò nel libro terzo dell’Eneide. Finanche Tucidice confermava tali tesi “…quella regione fu chiamata Italia da Italo, re arcade”. Enotrio-Italo, avrebbe regnato per 50 anni, scrive fra Girolamo da Firenze, ed ebbe come successore “MORGETE”, il quale, per la consuetudine dei suoi predecessori, avrebbe cambiato il nome di Italia in quello di “MORGEZIA”. Il Barrio scrive che a Morgete sarebbe successo “JAPIGIO”, il quale con numerosa flotta sarebbe approdato nel Golfo di Squillace, ne avrebbe occupato il territorio e lo avrebbe chiamato “JAPIGIA”. Aristotile però nell’orazione d’Ercole, precisa che non tutta la regione abbandonò il nome di Italia e aggiunge che BRETTIO, figlio di Ercole, giunto nella nostra regione, l’avrebbe occupata contro i Morgezi e i Japigi e l’avrebbe chiamata “BRUZIA”. La tesi aristotelica fu accettata da Stefano di Bisanzio e dal Guarnacci, il quale scrive: “…Bruzia venne chiamata quella terra, che ebbe il nome di Morgezia, Japigia e Italia”.

Secondo gli scrittori romani, il nome di Bruzia seguì a quello di “MAGNA GRECIA” tra il sec. V e IV a.C. Infatti Ovidio nei “Fasti lib. IV” cantò “...Itala nam tellus, Graecia major erat”. Anche Strabone, Plinio e Cicerone scrivono che “…la regione Italia fu chiamata Grecia per i nuovi numerosi suoi abitatori greci”.

Lo stesso Diodoro Siculo, con Tito Livio scrive che … “il nome di Bruzium la nostra regione lo avrebbe preso dopo quello di Magna Grecia, quando nel sec. IV a.C. i Bruzi o Bretti, scesi dalla Lucania, presero a scorrazzare per tutto il territorio dopo aver, secondo il Barrio, espugnato Cerchiara, prima fortezza incontrata sul confine calabro-lucano. Distrussero Terina, Ipponio e Thurii e fondarono una loro federazione, che si estendeva dal Laos della Lucania all’Aspromonte”.

Dalle vicende ricordate si deve desumere che la storia dei Bruzi in Calabria cominciò con l’occupazione di Cerchiara. Tra tutti i nomi con cui i vari occupanti hanno voluto chiamare la nostra regione il più affermato rimase quello di ITALIA, usato anche da Erodoto (V sec. a.C.), che di persona aveva visitato la Magna Grecia. Con lo stesso nome spesso si indicò tutta la costa jonica, fino a Taranto, per la sua comunanza di vita storico-culturale con la Magna Grecia (sec. IV a.C.).

Nel sec. III a.C. il nome passò all’Italia centrale e, poi, a quella settentrionale, dall’Arno al Rubicone, fino ad indicare tutto il territorio della penisola con la riforma amministrativa ordinata da Augusto nel 24 a.C. quando Plinio già poteva dire: “…questa è l’Italia sacra agli dei”

Le origini del nome ITALIA, fra storia e mito;

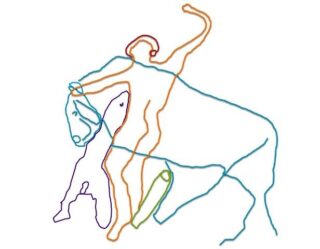

La provenienza del nome Italia e della sua radice da VITELLO-TORO è confermata dal fatto che allo scoppio della guerra sociale (90-87 a.C.), provocata dagli alleati italici: Marsi, Sanniti e Lucani contro Roma, per la parificazione dei diritti, fu dai ribelli vittoriosi scelto il Toro come simbolo monetale e a Corfino, centro del moto insurrezionale, fu dato il nome di “ITALICA”.

Il nome CALABRIA; le origini, il mito, la storia…

Quando da Augusto il nome Italia fu trasferito a tutto il territorio della penisola, la nostra regione rimase col nome di “BRUTIUM” e, nella divisione amministrativa, con la Lucania formò la terza regione. Alla fine del sec. VII d.C., i Bizantini, perdendo il dominio della penisola salentina, trasferirono alla nostra regione, dove si erano ritirati, il nome di CALABRIA, che i Greci avevano attribuito al Salento, fin da quando li avevano fissato la loro prima dimora. All’inizio del sec. IX la Calabria bizantina comprendeva il territorio, che va da Reggio Calabria a Rossano, col nome di “DUCATO DI CALABRIA”, di cui capitale fu, prima, Reggio Calabria e poi Rossano; mentre il resto, quello settentrionale, dove è sita Cerchiara, faceva parte del Ducato di Benevento, appartenente al regno Longobardo d’Italia fin dalla fine del ‘500 estendendosi da Cosenza a Chieti. Col regno di Napoli la Calabria ha avuto i confini attuali da Reggio al Pollino. In conclusione il nome CALABRIA deriverebbe da “KALON-BRION – FACCIO SORGERE IL BENE”, per la fertilità del suo territorio, e può considerarsi sinonimo di “AUSONIA” dal verbo “AUXO-ABBONDO”. Difatti ancora oggi tutta la regione è caratterizzata da estesi oliveti, vigneti, agrumeti e frutteti con produzioni tipiche, quali il bergamotto, il cedro e vini di straordinaria qualità, apprezzato in tutto il mondo.

(Fonte: www.aschenazia.it)

Gli Enotri-Pelasgi

Gli Enotri furono tra le primissime popolazioni pelasgiche a giungere in Italia, all’inizio dell’Età del Ferro (XI secolo a.C.) dalla Grecia si stabilirono da una zona che si estendeva dalla Campania meridionale, grosso modo da Sala Consilina (SA), fino alla Calabria meridionale. Il termine “enotrio” sarebbe stato poi assorbito dalla lingua greca divenendo οἶνος (oinos), “vino”, in quanto la popolazione degli Enotri abitava, come accennato, in un territorio ricco di vigneti. “Enotri” si traduce approssimativamente con i coltivatori di vino. Gli Enotri erano guidati da un leggendario Re di nome Italo, figlio di Penelope e Telegono.

Gli Enotri (tribù guidata da Enotrio o popolo della terra della vite – Οἰνωτρία) furono guidati originariamente da Enotrio era uno dei cinquanta figli di Lione; Lione deriva da Lycaonia (regione della Turchia centro-meridionale). Da quì si trasferirono in Arcadia, nel Peloponneso, come membri di un ramo pelasgico. Successivamente mossero dalla Grecia verso le Calabria, attraversando la Grecia o direttamente dall’Albania tramite il rettilineo di Otranto; in entrambi i casi giunsero in Italia meridionale.

Gli Enotri (tribù guidata da Enotrio o popolo della terra della vite – Οἰνωτρία) furono guidati originariamente da Enotrio era uno dei cinquanta figli di Lione; Lione deriva da Lycaonia (regione della Turchia centro-meridionale). Da quì si trasferirono in Arcadia, nel Peloponneso, come membri di un ramo pelasgico. Successivamente mossero dalla Grecia verso le Calabria, attraversando la Grecia o direttamente dall’Albania tramite il rettilineo di Otranto; in entrambi i casi giunsero in Italia meridionale.

Un punto importante della tradizione antica relativa agli Enotri è che questi non venivano considerati autoctoni, ma immigrati in Italia dall’Arcadia (Dionisio di Alicarnasso), e che la loro origine veniva ricondotta – attraverso genealogie, secondo un procedimento comune all’antica storiografia all’eponimo dei Pelasgi, con i quali d’altra parte venivano connessi e talvolta identificati gli Arcadi. La designazione di Pelasgi era genericamente attribuita ai più antichi abitatori della Grecia, senza che fosse chiaro il carattere etnico, ellenico o panellenico. Erodoto, sosteneva che i Pelasgi fossero “barbari”; ma anche vedeva in loro gli antenati dei Ioni, e degli Ateniesi in specie, assimilatisi in lingua e cultura agli Elleni (Dori) venuti successivamente nel Peloponneso. In ogni caso, la storiografia antica come ha osservato il Devoto, collega i Pelasgi con l’espansione greca verso l’Occidente: così come i mitografi collegavano con essa i viaggi degli Argonauti e di Eracle. E nella tradizione dell’origine arcadica e dell’affinità pelasgica degli Enotri sembra riflettersi un’oscura memoria di relazioni remote tra la Grecia e le regioni, ove più tardi si costituì la “Grande Grecia”.

I Brettii – Bruzii

Gli storici antichi (Strabone, Diodoro Siculo, Giustino) fanno riferimento alla comparsa in Calabria, intorno alla seconda metà del IV sec. a.C., del popolo italico dei Brettii (noti anche come Bruttii o Bruzi), che si andava espandendo nella terra degli Enotri ai danni delle colonie greche della costa. Pare che essi fossero dei servi-pastori dei Lucani da cui si separarono in seguito ad una ribellione e, dedicatisi dapprima al brigantaggio e alle scorrerie, successivamente si riunirono in una Confederazione che elesse come capitale (metròpolis) Cosenza (circa 356 a.C.). Nonostante vari tentativi di resistenza all’espansione romana in Italia meridionale, che li videro anche alleati dei Cartaginesi durante la seconda guerra punica (219-202 a.C.), non ebbero la capacità di opporsi alla conquista definitiva del Bruzio (fine del III sec. a.C.). Le fonti fanno una descrizione talmente negativa dei Brettii che persino la lingua è definita “oscura” come la loro rinomata pece. Essi, in realtà, erano bilingui, parlavano sia il greco che l’osco, una lingua del ceppo italico.

Gli insediamenti brettii erano posti in aree facilmente difendibili e ricche di risorse: città fortificate o villaggi a vista reciproca, posti in posizione dominante sulle vie di comunicazione che, indipendenti in tempo di pace, si riunivano sotto un comando comune per questioni di politica estera. Gli abitati avevano edifici pubblici imponenti (come il teatro di Castiglione di Paludi) e case costruite in ciottoli di fiume uniti a secco, con alzato in mattoni crudi e tetto in tegole. Di molti di questi stanziamenti sono ancora visibili i resti delle fortificazioni in blocchi parallelepipedi di arenaria che, poiché simili all’architettura militare greca, fanno supporre l’impiego di maestranze provenienti dalle colonie. La vicinanza alle montagne, ai corsi d’acqua e alle pianure connota la loro economia come agricola e pastorale: era basata, infatti, sull’allevamento, la pastorizia, la produzione di lana e latticini e, soprattutto, sulla produzione della famosa pece ricavata dalle foreste della Sila. La cultura materiale dei Brettii si distingue poco da quella dei popoli coevi, di cui importavano o imitavano manufatti, come i vasi fabbricati nelle colonie greche dell’Italia meridionale (vasi italioti) o le armi e gli ornamenti.

I primi coloni Greci

Visitare oggi le tracce del passato greco della Calabria significa incontrare aree archeologiche di suggestiva bellezza e musei con collezioni ricchissime. Ma questa terra è stata abitata e riedificata (anche a causa dei terremoti che periodicamente l’hanno devastata) per secoli, e spesso è difficile individuare le tracce dell’epoca più antica. Tra l’VIII e il V secolo a.C. il Mediterraneo fu teatro di una vera e propria ondata migratoria, che portò uomini dalla Grecia a cercare fortuna nelle terre dell’Italia meridionale. Per chi veniva da una terra aspra e incapace di nutrire una popolazione crescente, quelle coste dovettero sembrare una sorta di paradiso: avevano pianure solcate da fiumi, abbracci di colline a protezione dall’entroterra, porti naturali per ancorarvi le navi e provare a costruirsi un nuovo futuro. Non a caso, molte delle colonie che i Greci fondarono in quella che venne chiamata Magna Grecia divennero più grandi e potenti delle città madre in Grecia. Tra le regioni che videro la fondazione di centri importantissimi per il mondo greco c’è la Calabria: città come Rhegion (Reggio Calabria), Sybaris (Sibari), Kroton (Crotone) e Lokroi Epizephyroi (Locri Epizefiri) divennero così floride e potenti da fondare a loro volta altri insediamenti. Solo le invincibili legioni di Roma, attorno al 280 a.C., riuscirono a privarle della loro autonomia. Questo è particolarmente evidente a Reggio Calabria: le testimonianze greche si limitano a qualche resto della cinta muraria (IV sec. a.C.) e poco altro, ma in compenso la città ospita il Museo Nazionale della Magna Grecia. Tra le sue perle, i Bronzi di Riace, celeberrime statue in bronzo della metà del V secolo, il gruppo dei Dioscuri che scendono da cavallo, proveniente da Locri Epizefiri e la testa in marmo di Apollo, proveniente dal sito di Punta Alice (Cirò Marina), che richiama lo stile di Fidia. E ancora, il Kouros di Reggio, statua in marmo del VI sec. a.C. e, da Locri Epizefiri, la collezione di pinakes, bellissimi ex voto in terracotta, e le tavole bronzee provenienti dall’archivio del tempio di Zeus, che attestano prestiti ricevuti dalla città per la realizzazione di opere pubbliche.

Il viaggio tra le aree archeologiche non può che iniziare da Locri Epizefiri, uno dei pochissimi siti dove sono leggibili i resti dell’epoca greca. Gli scavi, a 3 km a sud della moderna Locri, comprendono oltre 300 ettari, racchiusi dal perimetro delle mura greche: vi si trovano santuari, un teatro, edifici per attività produttive, abitazioni. Parte dei reperti emersi dagli scavi è visibile nel Museo Archeologico Nazionale di Locri. Un’altra area suggestiva è quella di Monasterace, corrispondente all’antica Kaulon: sulla spiaggia restano i ruderi di un imponente tempio dorico, mentre ancora leggibili sono i resti delle mura, databili dal VII al III sec. a.C. Tra le abitazioni del centro urbano, celebre la Casa del Drago, scoperta nel 1960, dove è stato rinvenuto uno dei più bei mosaici della Magna Grecia, di epoca ellenistica. L’area archeologica di Capo Colonna, a 10 km da Crotone, comprende 30.000 metri quadrati di terreno e ospita un Museo Archeologico, costruito con criteri di risparmio ambientale. La rimanenza più importante è una colonna, che faceva parte del santuario dorico dedicato alla dea Hera Lacinia, risalente al V sec. a.C. I reperti provenienti dal tesoro del tempio, invece, tra cui lo splendido diadema, sono ospitati nel Museo archeologico nazionale di Crotone. Spostandosi sulla costa tirrenica, la città di Hipponion, ribattezzata poi dai Romani Vibo Valentia, è un esempio di subcolonia: fondata da Locri Epizefiri nel VII sec. a.C., ha fornito agli archeologi materiale interessante e talvolta rarissimo, come la laminetta in oro del VI sec. a.C., ripiegata più volte e incisa con una formula magico-religiosa, che faceva parte del corredo funebre di una donna. Grazie alla formula, la defunta avrebbe potuto attraversare gli Inferi indenne e arrivare ai Campi Elisi, assicurati ai seguaci della religiosità orfica, tipica della Magna Grecia. Infine, meritano almeno una menzione le due aree di Sibari e quella di Scolacium, a 10 km dall’attuale Squillace. Entrambe sono un esempio della stratificazione vissuta per secoli da questi centri, al punto che attualmente i resti visibili (teatri, abitazioni, terme, tabernae e edifici di culto) sono quasi completamente attribuibili all’epoca romana. Da visitare il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, che ospita il bel bronzo Toro cozzante, del V sec. a.C.

Gli Ebrei

La leggenda narra che Reggio sarebbe stata fondata da Aschenez, nipote di Noé. Una leggenda senza alcun fondamento storico, ma che, ponendosi al confine tra realtà e fantasia, comunque può attestare una presenza di ebrei della nostra regione. A confermare questa presenza sono i resti della sinagoga, ricca di mosaici, rinvenuta alcuni anni fa presso Bova Marina e risalente al III/IV secolo d.C.: dopo quella di Roma, si tratta della più antica sinagoga occidentale. Anche a Cosenza doveva esserci, fin dall’antichità, un considerevole numero di Ebrei, che vi avevano il proprio quartiere, la Giudeca o Iudaica, la quale fu posta sotto la giurisdizione dell’arcivescovo nel 1903. A S. Severina esisteva il quartiere della “Iudea”, contiguo a quello antichissimo della “Grecia”. Ciò fa supporre che gli Ebrei vi fossero pervenuti fin dai tempi bizantini. Tuttavia una massiccia migrazione verso la Calabria si ebbe con l’avvento degli svevi nella regione, per il trattamento di favore accordato agli ebrei prima da Enrico IV e poi da Federico II, per incrementare le industrie della seta, della tintoria, del cotone, della canna da zucchero e della carta. E ciò non perché essi lavorassero in quelle industrie, ma perché ne intensificassero la produzione, contribuendo così al progresso dell’economia locale, attraverso il prestito di capitali. Essi praticavano tassi molto elevati e il sovrano Federico II, che pure aveva voluto che gli Ebrei si differenziassero dai Cristiani attraverso gli abiti indossati, ben si guardò di mitigare l’usura, giustificandola come una professione non contraria ai sacri canoni.

La Taxatio o Cedula subventionis del 1276 offre una documentazione attendibile che permette di stabilire che, in quell’epoca, comunità ebraiche erano presenti nella maggior parte delle località calabresi, grandi e piccole. Gli Ebrei, riuniti nel proprio Ghetto o Iudeca, si reggevano con ordinamenti propri, secondo le proprie tradizioni. Costituivano, dunque, una comunità a parte, regolata da leggi differenti da quelle osservate dai Cristiani, quali, per esempio, l’osservanza del sabato e la celebrazione della Pasqua. Per gli atti di culto avevano la loro sinagoga e per l’istruzione la propria scuola, che, spesso, coincideva con la sinagoga stessa. A Reggio la sinagoga era situata in una zona abitata da Cristiani e la promiscuità dava origine a non pochi inconvenienti. I Cristiani lamentavano le interferenze del rito ebraico durante lo svolgimento delle loro funzioni e, perciò, chiedevano che i Giudei distruggessero la sinagoga e ne costruissero un’altra nel proprio quartiere. Di fronte a questa situazione il governo angioino cercò di non scontentare né i Cristiani, né gli Ebrei. Fu dato ordine che, se le cose stavano come riferite dai cristiani, se, cioè, la sinagoga si trovava troppo vicino al loro quartiere, questa doveva essere demolita e gli Ebrei compensati in modo equo. Se, poi i Cristiani non ne volevano la distruzione, ma preferivano utilizzare l’edificio, esso poteva essere loro concesso ad un prezzo congruo. E, in ogni caso, agli Ebrei era consentito di costruire una nuova sinagoga nella loro zona. L’attività degli Ebrei si svolgeva soprattutto in campo economico e commerciale. A Reggio essi avevano nelle loro mani l’industria della seta e della tintoria. Gli Ebrei applicavano il metodo di tingere i tessuti con l’indaco e i prodotti pregiati venivano esposti e venduti non solo nelle principali fiere del Regno, ma anche nel resto d’Italia, in Francia, Spagna e nell’Africa mediterranea. Era proprio per l’impulso dato all’economia che gli Ebrei non erano solo tollerati, ma anche favoriti. La stessa benevolenza goduta a Reggio, fu ad essi assicurata anche a Catanzaro e nelle altre città della Calabria. Se il contributo all’incremento dell’industria e del commercio, soprattutto nel secolo XV, fu sensibile, essi non mancarono di distinguersi neanche in campo culturale. A Reggio fu impiantata una tipografia, la seconda nel Regno di Napoli, fin dal 1475, da Abraham ben Garton, che, in quell’anno, vi stampò il Pentateuco in ebraico, prima stampa di un libro in caratteri israelitici non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E tre anni dopo un altro ebreo, Salomone di Manfredonia, impiantava una tipografia a Cosenza. Intanto, per ovviare alla piaga dell’usura, i maggiori responsabili della quale erano considerati proprio gli Ebrei, nacquero, nel secolo XV, i Monti di pietà, che si proponevano di prestare denaro ad un tasso molto esiguo o dietro consegna di un pegno. Di questa istituzione si fecero propagatori i Francescani, particolarmente il Beato Bernardino da Feltre. Ne furono fondati anche in Calabria, ma nel secolo XVI, quando ormai gli Ebrei non vi erano più. La convivenza tra gli Ebrei e i Cristiani, tuttavia, non fu sempre pacifica. Nel 1264 gli Ebrei di Castrovillari uccisero B. Pietro da S. Andrea, fondatore e propagatore del francescanesimo in Calabria. Altre volte furono i Cristiani ad infierire sugli Ebrei, accusati di pratiche malefiche, nefandezze ed altri misfatti. Così furono additati come colpevoli di avvelenare le acque delle fontane di Montalto e dei paesi vicini. Gli Angioini non furono teneri verso gli Ebrei, ma non si può neanche dire che furono dei persecutori; si adoperarono per la loro conversione alla fede cattolica, favorendo in ogni modo chi operava questa scelta. Nel Parlamento, tenuto a S. Martino della piana il 30 maggio 1283, si decretò che agli Ebrei non fossero imposti dei gravami oltre a quelli esistenti. Con l’editto del 1 maggio 1294 si concedevano particolari facilitazioni a chi di loro si fosse convertito alla fede cristiana. Viceversa il 4 aprile del 1307 veniva confermata la disposizione di Federico II, poi e riesumata da Carlo I d’Angiò, per cui essi dovevano differenziarsi dai cristiani nelle vesti. Dopo la pace di Caltabellotta (1302) alla città di Reggio furono concessi dagli Angioini diversi privilegi di cui usufruirono anche gli Ebrei che vi risiedevano. Tra gli altri vantaggi si ricorda la fiera franca del 15 agosto, che, accordata da Luigi e Giovanna d’Angiò nel 1375, faceva confluire nella città molti mercanti pisani, lucchesi e napoletani, per l’acquisto della seta e di altre mercanzie, di cui gli Ebrei avevano il monopolio. Nel 1417 l’Università di Catanzaro appoggiò la richiesta da essi rivolta al governo di essere dispensati dal portare il segno distintivo, l’esonero dal pagamento della “gabella della tintoria”, nonché l’assicurazione di non essere molestati né dagli ufficiali regi, né dagli inquisitori ecclesiastici. Poco dopo gli Ebrei ottenevano di formare una comunità unica con i Cristiani, senza alcuna discriminazione nei loro riguardi. Il re Alfonso il Magnanimo, negli anni 1444-1445, fece varie concessioni alle comunità ebraiche di Cirò, Crotone, Taverna ed altre città; nel 1447 concesse agli Ebrei di Tropea la parificazione tributaria ai Cristiani. Anche gli Ebrei di Castrovillari raggiunsero una pacifica convivenza con la popolazione locale. Quando essi lasciarono la città, nel 1512, fecero cessione della loro Scuola all’Università. A Montalto la sinagoga fu soppressa nel 1497 e le rendite furono destinate alla chiesa matrice, mentre la Scuola fu lasciata all’Università, che la trasformò nella Cappella della Madonna delle Grazie. La giurisdizione civile e criminale sugli Ebrei, dai Normanni e dagli Svevi, fu concessa ai vescovi. Nel 1093, la Giudaica di Cosenza fu sottoposta dal Duca Ruggero Borsa alla giurisdizione dell’arcivescovo, al quale gli Ebrei dovevano pagare le decime. Più tardi il re Guglielmo I trasferì alla Curia cosentina alcuni diritti sugli Ebrei, e Federico II, nel marzo 1212, concesse all’arcivescovo Luca non solo le decime ma, anche, la Scuola ebraica. Il papa Bonifacio IX, il 26 giugno 1403, dietro richiesta degli Ebrei di Calabria, esortò i vescovi a difenderli dalle vessazioni degli inquisitori. Ma la giurisdizione vescovile a poco a poco venne meno per le manomissioni dei baroni e delle Università, che la pretendevano. Il provvedimento non migliorò la situazione degli Ebrei, i quali furono angariati dagli ufficiali civili non meno che da quelli ecclesiastici. Di ciò gli Ebrei siciliani, trasferitisi a Reggio, si lamentarono con il re nel 1494; motivo per il quale il sovrano decise di restituire la giurisdizione della Giudeca all’arcivescovo. Ma a mettere la parola fine alle dispute relative alle competenze, intervenne la cacciata degli Ebrei dal Regno, nel 1510. E’ necessario notare, infatti, che alla tolleranza della Chiesa nei loro confronti, si oppose l’atteggiamento antitetico dei sovrani spagnoli. Essi, scacciando gli Ebrei da Regno, non solo commisero un atto di xenofobia, ma assestarono un colpo fatale all’economia dell’Italia meridionale, in generale, e della Calabria, in particolare.

Il periodo Bizantino:

Tra il X e l’XI secolo, la Calabria bizantina divenne la sede del misticismo ortodosso, con monaci provenienti da ogni lato dell’impero; venivano ad abitare queste terre scarsamente popolate, isolandosi nella natura, per essere più vicini nella contemplazione di Dio. In questo modo fiorirono in varie aree della regione: lauree, cenobi e monasteri basiliani; luoghi in cui vissero e studiarono un gran numero di personalità, che nei secoli successivi sarebbero stati venerati come santi dalla chiesa di Roma e di Costantinopoli, tra questi: San Fantino il Giovane, San Nicodemo, San Zaccaria del Mercurion, San Saba del Mercurion, San Luca di Demenna, San Leoluca da Corleone, San Macario Abate, San Nilo da Rossano, Sant’Elia Speleota, San Giovanni Therìstis e molte altre personalità. Questo, soprattutto nell’estremo lembo settentrionale della Calabria, denominato Mercurion, l’attuale area interna dell’Alto Tirreno Cosentino, che divenne un luogo talmente importante da essere definito la Nuova Tebaide.

Il periodo bizantino della Calabria, anche noto come seconda colonizzazione greca, è durato circa cinque secoli, dalla conquista giustinianea nella seconda metà del VI secolo all’occupazione da parte dei Normanni nella seconda metà dell’XI secolo. La Calabria è una regione dalla storia unica nel panorama italiano, infatti, dal 554 d.C. e per oltre 500 anni rappresenterà un pezzo di Oriente incastonato nell’Italia meridionale. Sotto il dominio bizantino la regione, che più di mille anni prima aveva fatto parte della Magna Grecia, subisce una seconda grecizzazione. Durante questo periodo la cultura greca ha lasciato profonde tracce che attraverso i secoli sono arrivate fino a noi.

I Normanni:

In Calabria (e ancor di più in Sicilia) i normanni hanno lasciato delle tracce profonde in diversi campi, tra i quali quello dell’architettura; anche se i terremoti hanno in gran parte distrutto il patrimonio monumentale riferibile a quel periodo. Queste tracce le troviamo in molti centri calabresi: Scalea, Laino borgo, Roseto, Malvito, Altomonte, Bisignano, Rossano, S. Marco Argentano, Luzzi (Sambucina), Montalto, Cosenza, S.Giovanni in Fiore, Corazzo, Taverna, Nicastro, Simeri, Catanzaro, Borgia, Squillace, Tropea, Nicotera, Serra S. Bruno (S. Stefano del bosco), Arena, Stilo, Bivongi, Bagnara, Gerace, Reggio Cal., Bova.

Ci sono significative tracce del loro passaggio a Mileto (VV) che fu scelta nel 1059 come capitale del regno dal Gran Conte Ruggero I, ed anche a Sant’Eufemia Vetere, nel territorio di Lamezia Terme. Qui in mezzo ad un agrumeto, si trovano i ruderi dell’abbazia benedettina di ” Santa Maria ” fondata nel 1062. Mentre a Mileto, su una collinetta dalle forme arrotondate, detta un tempo ” Monteverde “, é possibile osservare i ruderi dell’abbazia normanna della Trinità. Di quest’ultima, che in origine fu dipendente dall’abbazia lametina, si é interessato, fra gli altri, lo storico dell’arte prof. Giuseppe Occhiato. Questo autore ha individuato nell’Abbazia di “Santa Maria” a Sant’ Eufemia Vetere e in quella della Trinità di Mileto, poi seguite da quella di Gerace, le prime chiese che hanno importato nel nostro sud, lo stile nordico – benedettino delle costruzioni chiesastiche della Normandia. I modelli francesi di queste costruzioni sono costituiti dalle chiese di Cluny, Bernay, Saint ‘Evroul sur-Ouche, modelli che attraverso le due abbazie calabresi si diffusero anche nella vicina Sicilia, dove vennero costruite le cattedrali di Catania, Messina, Cefalù, Palermo. Da qui discende l’importanza delle abbazie lametina e miletina nel panorama dell’architettura del medioevo meridionale. I normanni, discendenti dei Vichinghi,furono abili costruttori oltre che conquistatori e nel sud Italia stipularono un accordo con il Papa per legittimare le proprie conquiste; in cambio si impegnarono a riportare sotto l’ influenza della chiesa di Roma tutti i territori conquistati, che erano di rito Bizantino. Perciò costruirono monasteri ed abbazie secondo modelli architettonici cluniacensi (da Cluny nel nord della Francia). A Mileto appartiene il primato di essere stata la prima sede episcopale latina di tutto il meridione, infatti Papa Gregorio VII, per compiacere il Gran Conte Ruggero che era molto affezionato alla città, nel 1081 vi istituì la diocesi. I primi artefici della conquista normanna furono i due fratelli Roberto il ” Guiscardo ” e Ruggero d’Altavilla, seguiti da Ruggero II. Essi erano particolarmente legati ai monaci benedettini francesi e fecero venire dalla normandia abati e monaci che, oltre a svolgere un ruolo religioso, fossero capaci di incidere profondamente anche sul piano sociale ed economico. Questi religiosi erano in un continuo rapporto di fiducia con i dominatori normanni ed erano considerati come ” baronizzati “. L’abbazia di Sant’Eufemia Vetere fu voluta da Roberto il Guiscardo nel 1062 come mausoleo per le anime dei suoi cari, mentre la Trinità di Mileto fu voluta (tra il 1063 ed il 1066) dal fratello Ruggero d’Altavilla, poi Conte di Calabria e di Sicilia, come tomba per sè e per la moglie Eremburga (il sarcofago di quest’ultima é oggi in mostra nel museo di Mileto). A costruire l’abbazia di Sant’Eufemia fu un monaco normanno, Robert de Grandmesnil. Si ritiene, infatti, che furono gli stessi religiosi benedettini a progettare le chiese in cui furono nominati abati o vescovi.

Gli Armeni

Popoli solo apparentemente lontani, che in un passato più o meno recente, comunque ricco e degno di una terra crocevia del Mediterraneo, hanno vissuto e lasciato tracce ancora oggi da riscoprire, studiare e interpretare nella nostra Calabria e oltre. E’ il caso degli Armeni, vittime della persecuzione ottomana durante la Prima guerra mondiale e del primo genocidio del Novecento. Durante la nuova ondata anti cristiana di siriani e turchi islamizzati, verso la fine dell’ottavo secolo d.C., gli Armeni approdarono anche sulla coste calabresi, in particolare sul litorale reggino, per rifugiarsi sulle alture. Pare che un gruppo si fosse raccolto in solitaria preghiera tra le montagne secondo le regole del monachesimo orientale diffusosi anche in Armenia grazie all’opera di San Basilio per sfuggire alle incursioni degli arabi provenienti dal mare. Qui coltivarono usi e tradizioni religiose e intrapresero attività agricole come la vinificazione, con la creazione di veri e propri Silos per custodire le derrate alimentari. Questo luogo è stato Brancaleone (anticamente denominato Sperlinga dal termine latino e greco significante caverna), di fondazione greca, culla dei Locresi prima del loro avanzamento, promontorio strategico unitamente a Reggio, Gerace e Bruzzano Zeffirio, dove oggi il rudere di un antico castello, denominato proprio Rocca Armenia, custodisce in una grotta segni di celebrazioni religiose tipiche della cultura del più antico popolo Cristiano. Brancaleone superiore con lo sviluppo della Marina, nella seconda metà del Novecento, fu abbandonato. Oggi conserva il fascino di un luogo antico, che custodisce anche i ruderi di una chiesa rupestre, probabilmente unica nel suo genere a queste latitudini e di cui ne esisterebbe una simile solo in Georgia.Gli Armeni sono arrivati in Calabria a partire già dal V° sec. d.C, sono stati commercianti, Stratioti, soldati o nobili condottieri. Nel IX secolo con l’avanzata araba su Reggio fu conquistata dagli Arabi capeggiati da Abû el’-Abbâs, che massacrarono gli abitanti e uccisero il vescovo- Nella vallata di Bruzzano, si stanziarono gli armeni e gli ebrei. Dei primi abbiamo le testimonianze nella toponomastica, Rocca degli Armeni a Bruzzano e nei manufatti religiosi: chiese grotte, di Brancaleone Superiore e a Bruzzano Vecchia. Bruzzano nel 925, fu distrutto dagli arabi, guidati da Abu Ahmad Gafar Ibn Ubayd.

Secondo la tradizione orale del territorio, dopo la distruzione di Bruzzano, gli abitanti superstiti si divisero ed alcuni si stanziarono sulla collina dove sorse Ferruzzano, altri sulla Rocca Armenia. Ma il toponimo “Rocca dell’Armenio” a quale insediamento si riferisce? Probabilmente a quello distrutto dagli arabi nell’862 quando il Wali di Sicilia, Ab-Allah Ibn Al-Abbas, occupò molte rocche bizantine in Sicilia e scatenò la sua furia guerriera in Calabria, distruggendo Qalat- Al Armanin (la Rocca degli Armeni), secondo quanto riferisce Al-Aktir, e che Michele Amari non sa dove collocare nella sua “Storia dei musulmani di Sicilia”. In seguito la comunità distrutta si ricompose, ma nel 925, come abbiamo accennato venne di nuovo massacrata. Proprio in questo periodo le dinastie berbere degli emiri di Sicilia, per via della scarsità della popolazione in Africa del Nord, andavano alla ricerca di mercenari nelle terre slave dell’Adriatico settentrionale tra gli schiavoni della Croazia o nella Dalmazia. Infatti nel 918 molti mercenari schiavoni al soldo degli arabi, sotto la guida di Masud devastarono Reggio e presero la Rocca di Sant’Agata forse nei pressi di Reggio stessa. In quel periodo la vallata di Bruzzano divenne area di acquartieramento delle truppe arabe e una comunità slava di croati, vi si stabilì, come ricorda il toponimo vicino, alla Rocca degli Armeni, “Schiavuni” o “Rocca Schiavuni”. Verso la fine del IX secolo e nel X, con il riaffermarsi della potenza bizantina in Italia, vediamo di nuovo con frequenza, sulla scena della vita politica della Penisola, battaglioni e capi armeni. Già nei primi decenni del IX secolo, si trova in Italia Arsace (Arthsak), ambasciatore di Niceforo I alla corte di Carlo Magno, il quale arrivò a Venezia per giudicare il doge Obelerio. Gli armeni combattevano in Italia, ai tempi di Basilio I, sotto il comando di Niceforo Foca il Vecchio, nonno dell’imperatore dallo stesso nome. Anzi, Niceforo il Vecchio impiantò una moltitudine di Armeni in Calabria, forse Pauliciani, come -numerosi erano gli Armeni in Italia anche sotto il comando del patrizio Cosma, nel 934. LA VALLE DEGLI ARMENI; oggi comprende i Comuni di Brancaleone, Staiti, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, anche se la presenza armena in Calabria è presente in quasi tutte le provincie, riscontrata grazie alle ricerche condotte attraverso le attività della Comunità Armena Calabria che ha censito molti siti calabresi. La denominazione “Valle degli Armeni” è un termine coniato sulla base delle ricerche condotte su campo dal Prof. Sebastiano Stranges (Ricercatore e Archeologo onorario e Ispettore Onorario del Ministero per i beni e le Attività Culturali) collaboratore della Pro Loco di Brancaleone, nonché Socio Onorario, e dal Presidente della Pro Loco di Brancaleone Carmine Verduci che dal 2015 hanno trasformato questo territorio in una destinazione turistica che in breve tempo ha preso piede nel sistema turistico locale, Regionale, Nazionale ed Internazionale, con percorsi, itinerari turistici, eventi e convegni che riprendono questo aggettivo, identificando la porzione di territorio compresa tra Capo Bruzzano e Capo Spartivento fino ad ora sconosciuta, o meglio dire, identificata confusamente con vari e molteplici significati etimologici.

(Fonti: Sebastiano Stranges, Orlando Sculli, Carmine Verduci)

I Valdesi:

Si ritiene che verso il XIII secolo arrivarono in Calabria dal Piemonte piccoli gruppi di persone provenienti dalle valli a ridosso delle Alpi occidentali. Esse cercavano di sfuggire alla persecuzione alla quale erano soggette dato che praticavano una religione ritenuta eretica: erano di fede valdese. I valdesi che giunsero in Calabria furono ben accolti. Alcuni proprietari terrieri calabresi offrirono loro dei fondi scarsamente abitati da coltivare, in cambio di un canone annuo. Essi si insediarono nei paesi di Montalto, Argentina, San Sisto, Vaccarizzo e San Vincenzo. In seguito edificarono una loro propria città cinta da mura nella località di Guardia che venne conosciuta con il nome di Guardia dei Valdi, poi di Guardia Lombarda e infine come Guardia Piemontese. I valdesi erano apprezzati dai signori del posto. Erano pacifici e operosi agricoltori, pastori, allevatori di piccoli animali e tessitori. Vivevano la loro fede religiosa leggendo la Bibbia e pregando in occitano nell’interno delle loro case. Memori delle stragi avvenute decenni prima in Francia e Piemonte cercavano di dissimulare la loro religione. Aderivano almeno esteriormente ad alcune pratiche della Chiesa Cattolica, manifestando quello che in seguito Calvino definì il “nicodemismo”, termine derivato da Nicodemo, il fariseo che secondo i Vangeli di notte andava di nascosto ad ascoltare Gesù, mentre di giorno simulava una piena adesione alle tradizioni ebraiche. Le cose cambiarono radicalmente quando, nel 1532, le comunità valdesi del Nord decisero di aderire alla Riforma protestante. Alcuni predicatori provenienti da Ginevra incoraggiarono i valdesi di Calabria a praticare apertamente la loro religione. Essi costruirono una chiesa e cominciarono a parlare ad altri di quanto avevano appreso dalla lettura della Bibbia.

L’Inquisizione cattolica diretta da Michele Ghisleri (al secolo Antonio, divenuto poi papa San Pio V) si mise in moto inviando in Calabria i suoi rappresentanti per debellare la setta e costringere all’abiura gli eretici. Le disposizioni alle quali si dovevano sottoporre i valdesi erano durissime. Il Sant’Uffizio vietò loro di riunirsi in più di sei persone; non potevano parlare la loro lingua, l’occitano, ma utilizzare quella parlata localmente; dovevano ascoltare la messa ogni mattina; i bambini dai cinque anni in poi dovevano essere istruiti nella dottrina cattolica; furono obbligati alle pratiche della confessione e della comunione e all’ascolto delle prediche; era fatto divieto di intrattenere rapporti epistolari senza l’autorizzazione dell’Inquisizione; erano vietati i viaggi in Piemonte e a Ginevra e i loro eventuali figli là residenti erano tenuti a rientrare in Calabria, abiurando se eretici; fu imposto di non sposarsi tra di loro; dovettero demolire e non più ricostruire le case che avevano ospitato i predicatori; gli eretici pentiti dovevano indossare un abito giallo. Alcuni valdesi cercarono asilo a Ginevra e nelle valli piemontesi; altri si diedero alla macchia; la stragrande maggioranza rimase nei loro paesi non immaginando quanto sanguinaria potesse essere l’Inquisizione Romana. Non sortendo i risultati sperati il Sant’Uffizio intimò ai governatori locali di passare alle vie di fatto mettendo a morte chi praticava la religione eretica. Dopo una serie di distruzioni, razzie, violenze ed eccidi nei paesi vicini la repressione ebbe il suo culmine con l’occupazione mediante l’inganno di Guardia Piemontese il 5 giugno del 1561. La soldataglia cattolica si diede al massacro di uomini e donne, vecchi e bambini. Molti valdesi vennero squartati e appesi a decine ad alberi e pali lungo la strada che collega la Calabria alla Basilicata per servire da monito a quanti avessero osato mettere in discussione i dogmi della Chiesa Cattolica. Altri subirono un processo farsa e vennero messi al rogo in varie piazze del Meridione. Reminescenza di questa strage è piazza dei Valdesi a Cosenza. Le vittime furono migliaia. Chi scampò alla strage fu condannato a remare sulle galee; altri vennero venduti come schiavi; gli orfani inviati in istituti cattolici per esservi “rieducati”; i pochi rimasti nei paesi che un tempo avevano edificato e abitato liberamente furono costretti a una vita di umiliazioni e vessazioni da parte del clero cattolico. A Guardia Piemontese si insediarono prima i Gesuiti e poi i Domenicani che oltre a ripristinare tutte le summenzionate disposizioni dell’Inquisizione imposero ai sopravvissuti di praticare nella porta delle loro abitazioni uno sportellino apribile solo dall’esterno. In questo modo gli inquisitori potevano verificare in qualsiasi ora del giorno o della notte se coloro che avevano abiurato non praticassero di nascosto la loro fede eretica imperniata sulla lettura della Bibbia. Chi oggi percorre le stradine di Guardia può ancora vedere diverse porte delle vecchie abitazioni con questo caratteristico spioncino. La terribile repressione fece scomparire totalmente dalla Calabria la fede valdese. È rimasta memoria di quei pacifici credenti sterminati in nome di Dio nella lingua occitana parlata dai guardioli e negli abiti tradizionali delle donne del posto.

Gli Arbereshe;

Gli Arbëreshë sono una minoranza etnico-linguistica della Calabria originaria dell’Albania e della Grecia, arrivati in regione tra il XV ed il XVIII secolo per sfuggire all’invasione ottomana delle loro terre di origine. Gli Arbëreshë della Calabria rappresentano la popolazione più numerosa tra quelle stanziate in Italia, in molti casi mantengono ancora la lingua, gli usi e la religione dei loro antenati. Le popolazioni di etnia albanese originarie del sud dell’Albania e dal nord della Grecia iniziarono a muoversi verso l’allora Regno di Napoli dopo l’invasione delle loro terre natie ad opera dell’Impero Turco, subito dopo lo sgretolamento dell’Impero Bizantino. I primi profughi giunsero sul finire del XIV secolo, ma la prima vera migrazione di massa avvenne verso la metà del XV secolo.

I primi coloni si insediarono nei territori donati da Alfonso d’Aragona dislocati nell’attuale Provincia di Catanzaro, per l’aiuto prestato da Giorgio Castriota Scanderbeg e le sue milizie nel sopprimere la congiura dei baroni del 1448. La lingua parlata dagli Arbëreshë della Calabria è una varietà dell’antico tosco, un dialetto del sud dell’Albania detto Arbërisht, misto a vocaboli italici assimilati nei cinque secoli di permanenza in regione. Attualmente, si ritiene che solo il 45% dei vocaboli della lingua Arbëreshë sia di origine albanese. La lingua e l’accento Arbëreshë non sono presenti in tutti i centri italo-albanesi della Calabria, in quanto, essendo le comunità dislocate in modo non omogeneo in regione, spesso circondate da “comunità italiche”, hanno effettuato un percorso storico-integrativo diverso da un’area all’altra. Alcuni paesi, come Lungro, Acquaformosa, Civita e Frascineto, ancora parlano la lingua di origine; in altri centri, come Mongrassano, Cervicati, Cerzeto, Falconara Albanese, è quasi del tutto scomparsa.

(fonte: https://www.calabriaportal.com/popoli-della-calabria/4633-arbereshe.html)

I Greci di Calabria;

Capitolo a parte, ma nel contempo importante sono i “Grecanici” una delle tre minoranze linguistiche presenti in Calabria, discendenti dei primi coloni greci giunti in regione a partire dal VIII secolo a.C. L’area grecanica calabrese si estende da Capo Zefirio fino alle porte della città di Reggio Calabria, interessando il lembo più meridionale della regione. I primi insediamenti di popoli provenienti dalla Grecia si registrarono in Calabria già in epoca Micenea, ma fu solo con la massiccia migrazione iniziata nei primi anni dell’ VIII secolo a.C. che la presenza greca divenne imponente, soprattutto lungo le coste. In Calabria, i coloni greci svilupparono una civiltà che all’epoca non aveva eguali in tutto il mondo occidentale, tanto da essere denominata Megale Hellas, quella che conosciamo come Magna Grecia. La Calabria fu la principale regione in cui avvenne questo cambiamento, le più importanti città, fondatrici a loro volta di altre colonie nel resto d’Italia, erano quasi tutte situate lungo le attuali coste calabresi: Sybaris, Kroton, Locri Epizefiri, Rhegion, Kaulon, Medma, Hipponion etc.

La parabola greca iniziò a declinare quando le città iniziarono a scontrarsi tra di loro, indebolendo il loro sistema difensivo ed economico; ricevendo, infine, il colpo di grazia con l’arrivo in regione degli agguerriti Lucani e Brettii prima e, successivamente, dei Romani. Per uno “strano scherzo del destino”, i Romani, che con la loro supremazia militare e politica avevano quasi cancellato il mondo greco dall’Italia, furono gli stessi che a partire dal VI secolo d.C. riportarono l’ellenizzazione. Questa volta i Romani vennero da oriente, quelli che conosciamo come Bizantini e, a partire dal 535, con lo sbarco di Belisario in Sicilia, iniziarono una lunga guerra contro gli Ostrogoti, terminata nel 553 con la sconfitta dei germani. Il loro dominio in Italia, soprattutto in Calabria, durò fino al 1059, quando i Normanni, con la conquista di Reggio, li cacciarono per sempre dall’Italia. Il nuovo dominio greco in Calabria, anche se a fasi alterne e in continua lotta con Arabi e Longobardi, durò 506 anni. Furono proprio loro, i Bizantini, a partire dal VII secolo a sostituire l’antico nome Bruttium (leggi Bruzium), dato dai romani, con Calabria, traslandolo dal Salento. Nonostante il mondo greco in Italia terminò nel 1059, la lingua e molti tratti della cultura è arrivata fino ai giorni nostri. Il rito ortodosso, a Bova (RC), fu soppresso solo nel XVI secolo; questo, grazie all’impervio territorio reggino che ha protetto i grecofoni nei secoli, rifugiatisi sulle alture dell’Aspromonte per sfuggire alle scorrerie saracene, prima, e turche, poi.

RINGRAZIAMENTI:

Un ringraziamento alle fonti, che ci hanno permesso una ricostruzione sintetica, ma nel contempo approfondita, della storia della Calabria dei suoi popoli e delle sue genti.

Il progetto è stato realizzato con il supporto dei Volontari del Servizio Civile Universale della Pro Loco di Brancaleone.

Ogni immagine presente in questo articolo è a titolo illustrativo, si ringraziano gli autori delle immagini.

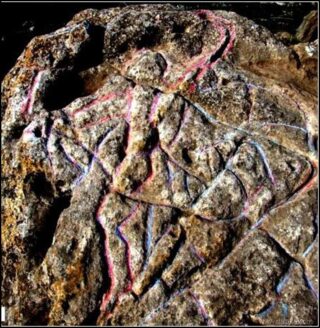

Ma Ahriman, che nel culto mitriatico rappresenterebbe il Dio del Male, invia un serpente e uno scorpione per contrastare questa profusione di vita. Lo scorpione cerca di ferire i testicoli del toro mentre il serpente ne beve il sangue, ma invano. Alla fine il Toro ascende alla Luna dando così origine a tutte le specie animali. Così, Mitra e il Sole suggellano la vittoria con un pasto che rimarrà nel culto sotto il nome di agape. Purtroppo la pietra è da millenni esposta alle intemperie e probabilmente il corvo e lo scorpione sono scomparsi come anche il sole e luna presenti di solito nella rappresentazione del dio. Sebastiano Stranges ci ha tenuto a comunicarci che in alto a sinistra per chi osserva, anche se ormai poco visibile, è presente il demone del male che osserva la scena.

Ma Ahriman, che nel culto mitriatico rappresenterebbe il Dio del Male, invia un serpente e uno scorpione per contrastare questa profusione di vita. Lo scorpione cerca di ferire i testicoli del toro mentre il serpente ne beve il sangue, ma invano. Alla fine il Toro ascende alla Luna dando così origine a tutte le specie animali. Così, Mitra e il Sole suggellano la vittoria con un pasto che rimarrà nel culto sotto il nome di agape. Purtroppo la pietra è da millenni esposta alle intemperie e probabilmente il corvo e lo scorpione sono scomparsi come anche il sole e luna presenti di solito nella rappresentazione del dio. Sebastiano Stranges ci ha tenuto a comunicarci che in alto a sinistra per chi osserva, anche se ormai poco visibile, è presente il demone del male che osserva la scena.

In successione si trovano il Toro, il Cane Minore, l’Idra (serpente) la Coppa (entra nel mito mitriaco successivamente nella regione Reno-Danubiana, poiché originariamente si hanno solo figure animali), il Corvo, lo Scorpione. Chiaro che i formatori del mito hanno fatto collimare la struttura celeste con la tauroctonia. Sopra il Toro c’è la costellazione del Perseo, che pienamente si adatta a Mitra, col berretto frigio, e l’atteggiamento vincente sul Toro.

In successione si trovano il Toro, il Cane Minore, l’Idra (serpente) la Coppa (entra nel mito mitriaco successivamente nella regione Reno-Danubiana, poiché originariamente si hanno solo figure animali), il Corvo, lo Scorpione. Chiaro che i formatori del mito hanno fatto collimare la struttura celeste con la tauroctonia. Sopra il Toro c’è la costellazione del Perseo, che pienamente si adatta a Mitra, col berretto frigio, e l’atteggiamento vincente sul Toro.

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici.

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici. Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”.

Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”. Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.

Gli Enotri (tribù guidata da Enotrio o popolo della terra della vite – Οἰνωτρία) furono guidati originariamente da Enotrio era uno dei cinquanta figli di Lione; Lione deriva da Lycaonia (regione della Turchia centro-meridionale). Da quì si trasferirono in Arcadia, nel Peloponneso, come membri di un ramo pelasgico. Successivamente mossero dalla Grecia verso le Calabria, attraversando la Grecia o direttamente dall’Albania tramite il rettilineo di Otranto; in entrambi i casi giunsero in Italia meridionale.

Gli Enotri (tribù guidata da Enotrio o popolo della terra della vite – Οἰνωτρία) furono guidati originariamente da Enotrio era uno dei cinquanta figli di Lione; Lione deriva da Lycaonia (regione della Turchia centro-meridionale). Da quì si trasferirono in Arcadia, nel Peloponneso, come membri di un ramo pelasgico. Successivamente mossero dalla Grecia verso le Calabria, attraversando la Grecia o direttamente dall’Albania tramite il rettilineo di Otranto; in entrambi i casi giunsero in Italia meridionale.