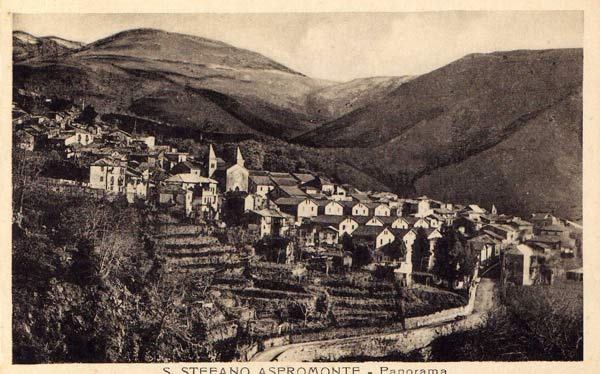

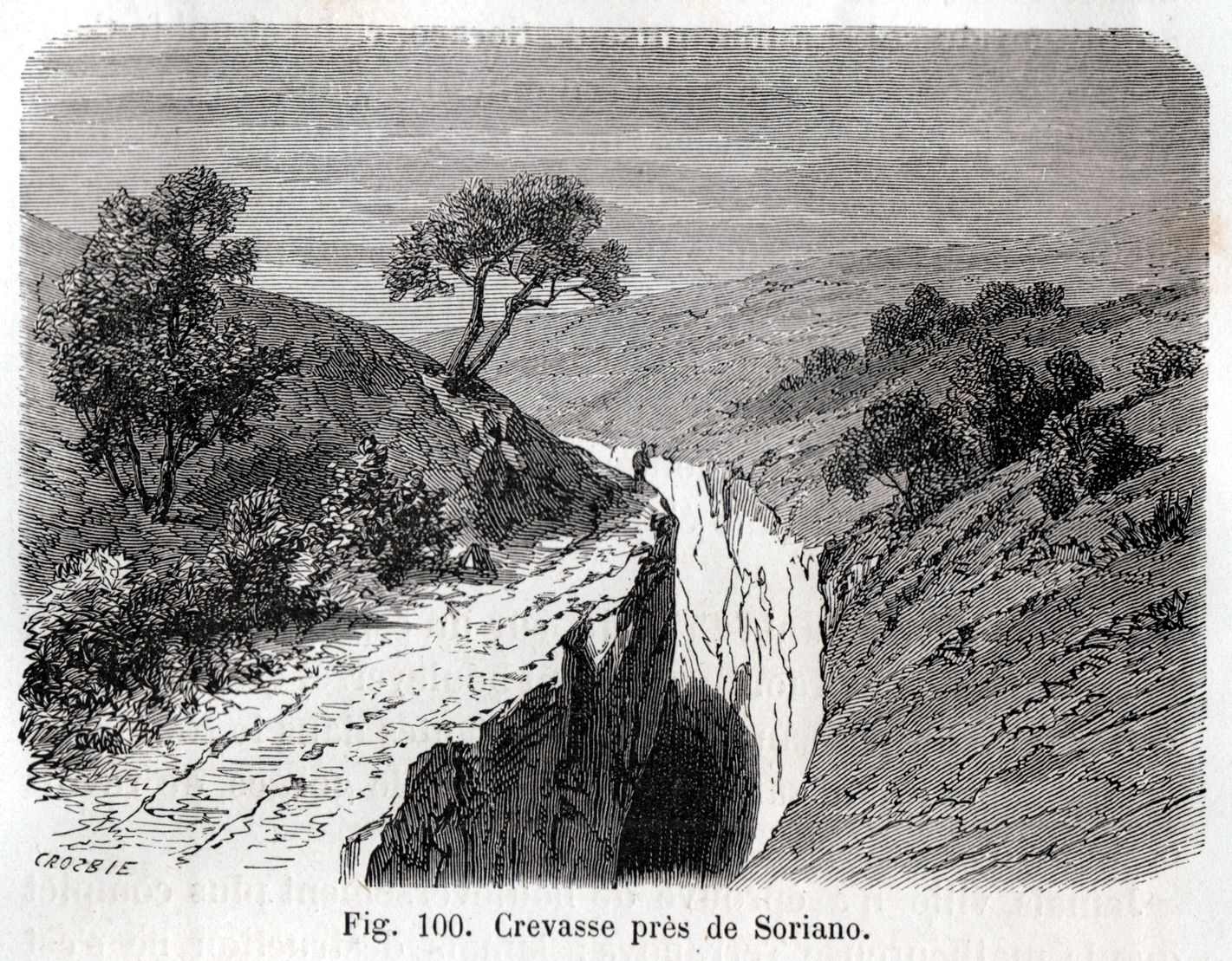

Che cosa potrebbe accomunare Loquizza, località del Carso che non rientra più nemmeno tra i confini nazionali, e Santo Stefano in Aspromonte? Ancor di più, a distanza di un secolo, cosa può accomunare il meridione d’Italia ed in particolar modo la provincia di Reggio di Calabria con la Slovenia? Proviamo a scoprirlo assieme, compiendo un piccolo viaggio nel tempo, dai giorni nostri a quelli del 1915-1916.

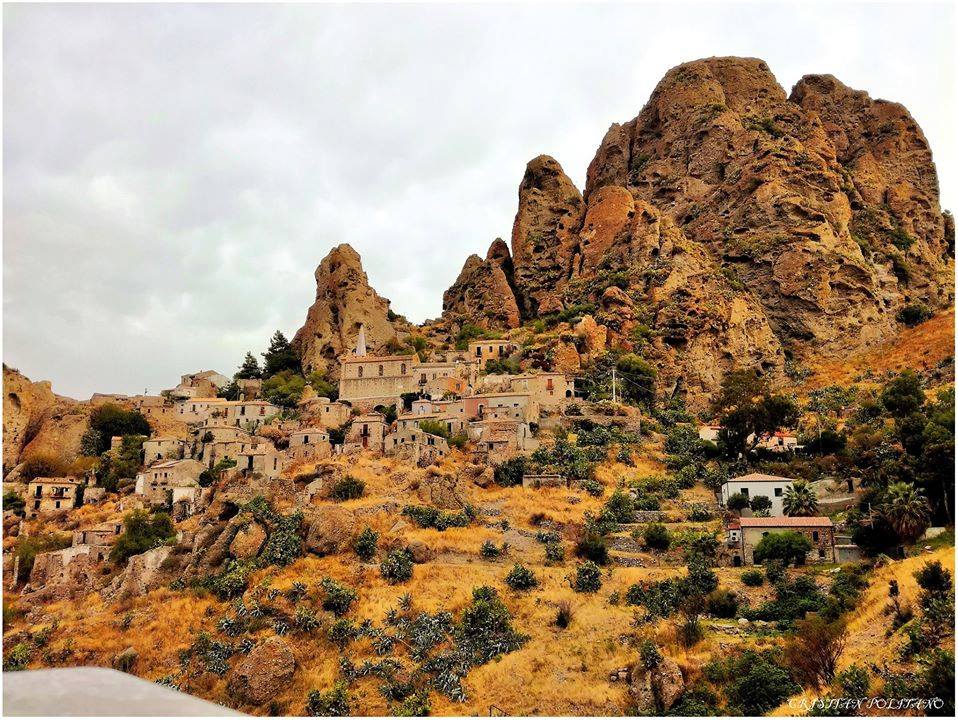

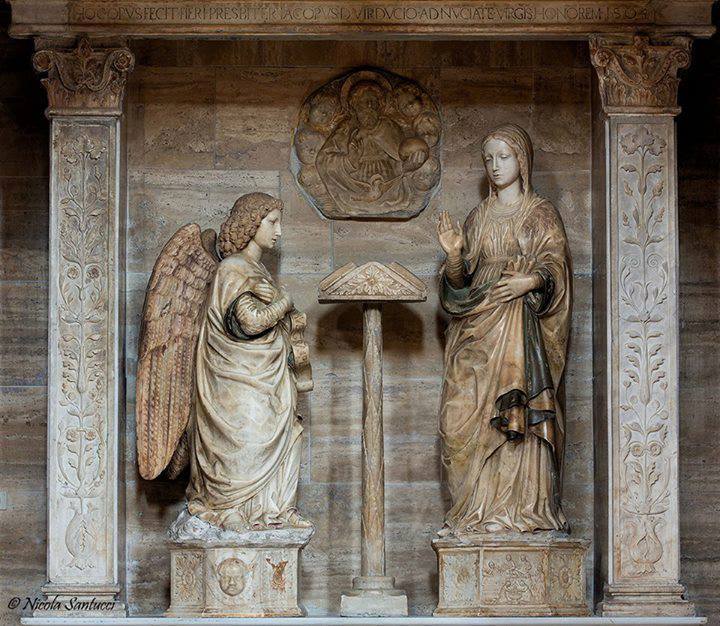

Chi visita oggi, il Paese di Santo Stefano in Aspromonte, può tranquillamente imbattersi nell’Asilo per l’Infanzia “Filastò”, recante tuttora una lapide tutelata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria, ove sono riportati i Caduti durante il primo conflitto mondiale. L’opera, progettata da Marcello Piacentini nel 1927, (figura che poteva considerarsi come una “archistar” dei giorni nostri), nasce con una duplice funzione: utilitaria, come sede dell’asilo per l’infanzia e della biblioteca ma anche commemorativa, per ricordare i caduti durante il primo conflitto mondiale. L’edificio, ci ricorda il sito della Soprintendenza calabrese, “inaugurato nel 1932 è dedicato a Gaetano Filastò, caduto sul Carso nel 1916” (1).

Alcune figure meritano di essere sottratte all’oblio dopo decenni, sopratutto quando esse sentivano, tra fortissime emozioni, il dovere di compiere sino in fondo la propria missione.

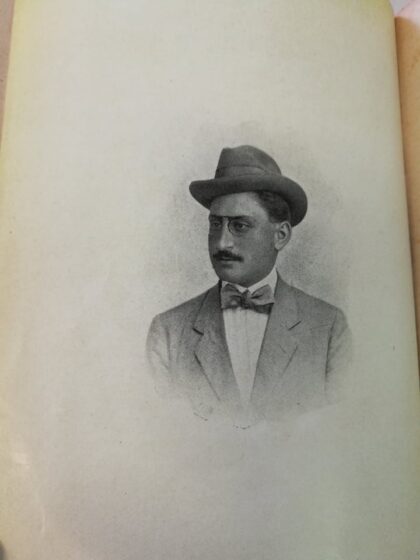

Il 14 ottobre 1916, nel Vallone di Doberdò, una granata austriaca uccideva il caporal maggiore Gaetano Filastò del 20° Fanteria. Era un maestro elementare, figlio di Calabria. Non aveva voluto rinunziare, durante il suo lungo servizio di guerra, alle modeste funzioni di aiuto di sanità per diventare ufficiale. Egli aveva un’intima ripugnanza per la violenza e il sangue: ma fautore convinto dell’intervento italiano nel primo conflitto mondiale e fautore di una guerra restauratrice del diritto violato, aveva cercato di conciliare i contrastanti sentimenti in un servizio che gli facesse correre ogni rischio, consentendogli insieme d’esplicare la sua opera per salvare vite umane. Aveva una mente illuministica, comune a molti maestri dell’epoca: forse un po’ angusta, ma sincera. Credeva profondamente e fervidamente a ciò che per molti altri non era se non un pretesto oratorio: al diritto dei popoli, alla missione italiana di concorrere a un più civile consorzio tra le nazioni, al dovere d’un supremo sforzo per uccidere, sia pure con la guerra, il conflitto stesso, spezzando la brutalità tedesca e schiudendo agli uomini una più degna vita.

Fra un’azione e l’altra il Filastò segnava brevi appunti e osservazioni, che sviluppava nei periodi di riposo e di licenza, inviandoli poi al fratello. Da queste pagine, scaturì l’abbozzo di un diario (2), che la pietà dei congiunti pubblicò poco dopo la morte del Filastò, e la censura di guerra, non molto più intelligente di altre, mutilò nei punti più significativi. Lo stile è spesso incerto: echi letterari – vivissimi quelli di Giuseppe Cesare Abba – spesso perturbano l’immediatezza dell’impressione. Eppure, nonostante questa insufficienza artistica, ben pochi documenti rendono con tanta efficacia la parabola della grande guerra sul fronte italiano.

Le prime notazioni hanno dell’ottocentesco: alcuni episodi del primo inizio di guerra trasportano mezzo secolo indietro: alle battaglie di Magenta e di San Martino. Si vive un sogno di fresco impeto militare, anche laddove la scena è di morte, come nell’episodio dei bersaglieri feriti.

«(20 giugno ’15). Una compagnia di bersaglieri ciclisti attraversava il campo di pieno giorno per recarsi presso Lucinico. Viene scoperta e fatta bersaglio dell’artiglieria nemica del monte San Michele. In breve tempo arrivano al nostro posto di medicazione parecchi feriti più o meno gravi. Fra gli altri il capitano della compagnia, Luigi Pastore, ferito gravemente al capo e alla gamba destra. Egli è sereno, parla delle sue ferite come non gli appartengano, segnalando al medico i disturbi che avverte. Io gli lavo a poco a poco con una specie di religioso rispetto il sangue aggrumito sul viso, ed egli con voce bassa, senza alcuna preoccupazione, continua a discorrere, manifestando i suoi ultimi desiderii. Intanto accanto a lui giacciono altri bersaglieri feriti, i quali, avuta la medicazione, si mettono tranquillamente a fumare con stoicismo ammirevole. Un sottotenente si guarda sorridendo il berretto forato e non vuol neppure medicarsi la leggiera ferita che ha sulla spalla. Saluta il capitano e va a radunare la compagnia. In un altro cantuccio del cortile vi è un bersagliere ferito all’addome, e soffre atrocemente, e di tanto in tanto emette un grido che fa pietà. Il capitano che mi guarda con occhio dolce e fermo, mentre gli pulisco il viso, mi domanda: “chi è che grida così? E’ un bersagliere?” “Signorsì, è un bersagliere ferito all’addome”. “Ditegli che i bersaglieri non gridano mai, anche quando soffrono dolori atroci”. Il bersagliere che ha già smunte le labbra, sente le parole del suo capitano, mormora: “Ha ragione!”, e poi tace per morire in silenzio».

La descrizione del combattimento di Bosco Cappuccio riporta una letizia ariosa: sembra che la vittoria debba sboccare dal bosco in più vaste regioni.

«(18 luglio ’15). Il rombo assordante dei grossi pezzi, lo schianto fragoroso delle batterie da campagna sparse nel piano, e quelle da montagna nascoste nella vicina foresta mi fanno l’effetto d’una tempesta infernale. Questo accanimento di tuoni, di sibili, che straziano e sconvolgono l’atmosfera, questa immensa e fitta rete di proiettili che passano rapidi e leggieri sul mio capo, fischiando, abbiano, ululano, è qualcosa che rasenta il sovrannaturale».

Certamente, anche in quei primi giorni si prova la trepidazione per la vita, ma essa ha il sapore del sacro, di un’offerta.

«(15 giugno ’15). Ormai non vi è più alcuno di noi che pensi di poter risparmiare la vita, e l’avvicinarsi dell’ora solenne – quando la morte non giunge improvvisa – produce nell’animo una visione sublime “che intender non può chi non la prova”, e che io stesso, avendola provata, non riesco ad esprimere».

Vi sono i momenti egoistici: ma l’ora dei combattimenti li cancella.

«(14 luglio ’15). Nei giorni di riposo, quando per poco si dimentica il luogo dove ci si trova, e il pensiero ritorna tutto agli amici più cari, ai parenti più affettuosi, che si amano di più appunto perché più lontani, quando si pensa che qualcuno ci attende e sarà tanto più felice di abbracciarci dopo tanto soffrire e che nessuna gioia può uguagliare quella di un ritorno vittorioso, allora un’idea d’egoismo invade la mente: quella di conservarsi per godere la gioia suprema. Ma è un’idea che sparisce subito quando si entra in azione. Allora non si vuole altro che correre vittoriosi attraverso l’uragano di ferro e di fuoco che si scatena dalle due parti».

L’orrore della guerra tuttavia, non tarda a rivelarsi all’aiutante di sanità.

«(29 luglio ’15). Ad onta dei molti momenti di entusiasmo avuti durante la battaglia, non si può non riconoscere che la guerra è la più grande iattura che affligga l’umanità. Ed io mi compiaccio che in mezzo a tante brutture sia stato chiamato a compiere un servizio umanitario, che, se non procura nessun onore, dà però la grandissima soddisfazione di avere esposta la propria vita – e lo so io come! – non per l’altrui rovina ma per la salvezza altrui. Ciò non vuol dire che io abbia cambiato opinione sull’opportunità della guerra. Speriamo che vada tutto bene! (censura)».

Alla visione del dolore, cominciava poi ad affrancarsi il pensiero dei morti. Ed è a questo punto che per il Filastò, iniziava una lotta interiore per salvare la sua fede, perché «cessato il primo entusiasmo ci vuole una bella forza morale per persistere nelle aspirazioni che si sono avute», e si sdegna per il ritardo posto dall’Italia nel dichiarar guerra alla Germania, biasimando Antonio Salandra sul “sacro egoismo”. Solo la redenzione della guerra poteva per lui giustificare il massacro in atto: «impedire che domani possa risorgere la guerra crudele e feroce, e sulle libere nazionalità si riversi l’incubo della tirannide teutonica». Pia illusione quella del maestro calabrese, che non avrebbe potuto vedere la nuova tirannide tedesca della Germania hitleriana a distanza di poco più di vent’anni d’anni dal termine della prima guerra mondiale.

Tra le trincee alle pendici del Monte San Michele, il tempo scorreva orrido di sofferenze e tormenti. L’estate del 1916, si apriva con l’orrore dell’offensiva dei gas asfissianti a San Martino del Carso, luogo reso immortale dal poeta Ungaretti, e il Filastò vedeva le stragi dai posti di medicazione. Dopo l’espugnazione di Gorizia, nell’agosto del 1916, il maestro elementare calabrese era ormai logoro. Tra i pochissimi superstiti del suo reggimento dall’entrata in guerra, attendeva con triste rassegnazione il suo turno. Scriveva al fratello:

«(27 agosto ’16). Il mio astro tramonta prima del meriggio… Bisogna rinunziare anche alla speranza di sopravvivere e ritenersi destinati dalla sorte a buttare la nostra esistenza nella fucina degli eventi. Io allora mi sento più tranquillo, quando rinunzio a tutto ciò che mi appartiene, quando nemmeno penso che in altri luoghi ho dei parenti che trepidano per la mia sorte. Mi piace, o, per meglio dire, mi fa comodo considerarmi solo al mondo, nato, cresciuto, destinato dalla sorte ad essere consumato né più né meno di come si può consumare una bomba o una cartuccia (…). Ora io vorrei, sì, vivere e migliorare me stesso. Vorrei poter levare da me tutte le scorie e ricomparire la mondo in una veste nuova e verginale; vorrei tentare l’accesso per vie più ampie e più alte.. ma ora cosa vuoi che faccia, cosa vuoi che pensi? Vuoi che mi tormenti coi problemi del domani, mentre mi sta dinanzi l’enorme punto interrogativo del Destino?».

La sua lettera testamento, scritta un anno prima di questi ultimi eventi (il 21 ottobre del 1915) completa la fisionomia laicamente religiosa del modesto maestro di Calabria.

«…Io non ho mai ancora provata l’ebbrezza dell’assalto, né forse la proverò. Nondimeno io sento l’animo mio appagato da un’intima e serena soddisfazione che mi rende men dura l’idea della morte: la soddisfazione di aver potuto sul campo di battaglia alleviare con la pietosa mano e con la dolce parola del conforto i dolori e gli spasimi di tanti gloriosi feriti e raccogliere con venerazione l’ultima parola di qualche agonizzante.

Che io possa ancora e fino alla vittoria continuare la mia missione pietosa, è l’augurio che io faccio per te, o madre mia, perché tu possa provare l’immensa gioia di riavermi più puro e più bello fra le braccia tue: ma se la sorte m’invita ad una sorte più gloriosa, saprò seguirla con animo sereno (…).

Le istituzioni educative nate dalla mia attività di maestro desidero che siano col continuo interessamento dei parenti e degli amici conservate per sempre in ricordo del bene che volli al mio paese, dell’amore e della fede che io posi nell’adempimento del mio dovere. I miei scolari si ricorderanno di me, non ne dubito».

Indubbiamente la Calabria e la provincia di Reggio, il paese di Santo Stefano in Aspromonte possono essere fieri di un maestro che ha donato tutto se stesso per il prossimo, sacrificando la sua esistenza nelle trincee del Carso. A volte, distrattamente osserviamo o addirittura frequentiamo scuole, asili, istituti intitolati a persone di cui ignoriamo non solo il volto, ma anche la storia. Questa, è quella di Gaetano Filastò, maestro elementare di Calabria, partito idealisticamente col treno da Reggio il 25 maggio 1915 e caduto nel Carso un anno dopo. In un ponte ideale tra Slovenia ed Italia, e tra la Calabria ed il Carso, scopriamo che i destini possono portarci in luoghi lontani da quello natio, pensando sempre a quella missione che ognuno di noi, porta nel cuore.

di Valentino Quintana

(1) http://www.14-18.it/lapide/S112_S243/17/01

(2) Sulla Via di Trieste, diario di guerra di GAETANO FILASTO’, caduto sul Carso il 14 ottobre 1916, Catania, 1918, Cavalier Vincenzo Giannotta Editore.