Domenica 24 Marzo Kalabria Experience in Collaborazione con Associazione Ferrovie in Calabria e Calabria Condivisa con il patrocinio morale di Fondazione Ferrovie dello Stato e Comune di Bova, propone un viaggio nella tradizione millenaria del rito della Domenica delle Palme di Bova, uno dei “Borghi Più Belli d’Italia”, in occasione di uno degli eventi più caratteristici e tradizionali dell’Area Grecanica. La processione delle Palme di Bova è una tradizione antica e unica nel suo genere nel territorio dell’Area Grecanica e affonda le sue radici in tempi remoti. Queste figure femminili sono anche conosciute con il termine di “Persephoni” o comunemente “Maddamme”, figure antropomorfe addirittura ricollegabili ad antichi rituali dedicati alla Dea Persephone e alla madre Demetra, ma che a Bova, assumono un significato strettamente religioso e altamente spirituale.

DESCRIZIONE:

Il programma prevede il raduno presso Bova marina (Stadio Comunale ore 09:00) dopo la registrazione dei partecipanti, ci si muoverà verso Bova, con arrivo al borgo e alla Chiesa di Santa Caterina dove attenderemo l’arrivo del corteo delle palme, Conosceremo la storia della famosa “Locomotiva di Bova”, posta al centro di uno slargo, procederemo verso Piazza Roma, ci muoveremo poi in processione fino alla Concattedrale di Santa Maria dell’Isodìa (chi vorrà potrà assistere alla funzione religiosa o alternativamente partecipare alla visita dei ruderi del castello di Bova e la Grotta degli Innamorati).

Al termine della funzione religiosa in cattedrale o visita all’area del castello di Bova e la grotta degli innamorati, si procederà seguendo la processione verso Piazza Roma per l’ultimo rito tradizionale ovvero “lo smembramento delle Pupazze”. (Il pranzo sarà libero a cura dei partecipanti tra i ristorantini del borgo).

Dopo la pausa pranzo, ci raduneremo in Piazza Roma per percorrere e visitare il “sentiero della civiltà contadina” e in ultimo, visiteremo il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”.

PROGRAMMA

Ore 09:00 Raduno dei partecipanti bivio per Bova (Stadio Comunale Bova Marina)

Ore 10.00 Visita alla “Locomotiva” e trasferimento a piedi presso il piazzale della Chiesa di Santa Caterina con Benedizione delle Palme e processione fino alla concattedrale dell’Isodia.

Ore 10.30 Funzione religiosa in Cattedrale o in alternativa si propone la visita alla grotta degli innamorati nell’area del Castello Normanno (a pochi passi)

Ore 11.30 Processione verso Piazza Roma, per assistere al tradizionale smembramento delle palme, consegna “steddhi” benedette e degustazioni ‘ngute e musulupe

Ore 12:30 Pranzo libero (si può optare per pranzare in uno dei locali del borgo)

Ore 14:30 Ritrovo piazza Roma – visita del “Sentiero della Civiltà Contadina”

Ore 15:30 Visita al “Museo Gerhard Rohlfs” (ingresso 2€)

Ore 16:30 Fine e rientro.

Per chi vorrà optare per il viaggio in treno, con partenza da Catanzaro Lido e fermate nelle stazioni della Locride fino a Brancaleone, potrà prenotare il servizio sulla piattaforma

www.railbook.it (VIAGGIO CON TRENO DELLA MAGNAGRAECIA)

SCHEDA INFORMATIVA

LUOGO: Comune di Bova

ESCURSIONE: T (Turistica)

DIFFICOLTA’: Facile/per tutti

ADATTA AI BAMBINI: Si (se accompagnati da un adulto)

NUM. PARTECIPANTI: Min. 10 e Max 20

SI CONSIGLIA:

Abbigliamento adatto al periodo climatico, scarpe comode, cappellino, k-way, impermeabile, macchina fotografica o smartphone.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

10,00€ a persona + 2,00€ per ingresso al Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”

PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA:

Prenotarsi entro e non oltre il 21 Marzo inviando messaggio WhatsApp al numero 347 0844564 con il proprio nominativo

N.B.

- In caso di condizioni meteo avverse o il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la giornata sarà annullata e riproposta in altra occasione (sarà cura dell’organizzazione avvertire gli iscritti)

- L’escursione non prevede alcuna polizza assicurativa per eventuali infortuni. Ognuno partecipa volontariamente esonerando da ogni responsabilità civile o penale l’organizzazione.

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

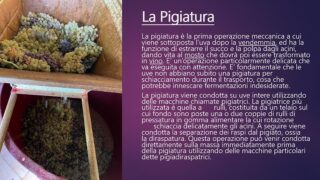

I palmenti rupestri sono gli antichi impianti di produzione vinicola. Essi sono ricavati su rocce di arenaria, spesso isolate, nelle quali erano solitamente scavate due vasche comunicanti tra loro da un foro.

I palmenti rupestri sono gli antichi impianti di produzione vinicola. Essi sono ricavati su rocce di arenaria, spesso isolate, nelle quali erano solitamente scavate due vasche comunicanti tra loro da un foro. La fase che contraddistingue la vinificazione in rosso da quella in bianco è la macerazione. Nel mondo enologico il termine “macerare” indica il contatto della parte solida, quindi le vinacce, con la parte liquida, il mosto. Fondamentale per il prodotto finale che si vorrà ottenere è il tempo di macerazione: nei primi giorni del processo si estraggono soprattutto gli antociani, che conferiscono colori molto intensi in poco tempo. Nei giorni a seguire, parte dei pigmenti vengono riassorbiti dalle bucce andando a indebolire l’intensità del colore, ma conferendo più struttura e gusto al vino grazie ad una maggior estrazione di tannini e altri composti polifenolici. La quantità di colore e di sostanze estratte dipende sempre e comunque anche dal vitigno. Alcune varietà “cedono” più antociani di altre, etc. Durante la fermentazione le vinacce vengono spinte in alto dall’anidride carbonica e formano uno strato chiamato cappello, il quale limita il contatto con la parte liquida. Per rompere il cappello e rimescolare le bucce con tutto il mosto si ricorre dunque a diverse tecniche.

La fase che contraddistingue la vinificazione in rosso da quella in bianco è la macerazione. Nel mondo enologico il termine “macerare” indica il contatto della parte solida, quindi le vinacce, con la parte liquida, il mosto. Fondamentale per il prodotto finale che si vorrà ottenere è il tempo di macerazione: nei primi giorni del processo si estraggono soprattutto gli antociani, che conferiscono colori molto intensi in poco tempo. Nei giorni a seguire, parte dei pigmenti vengono riassorbiti dalle bucce andando a indebolire l’intensità del colore, ma conferendo più struttura e gusto al vino grazie ad una maggior estrazione di tannini e altri composti polifenolici. La quantità di colore e di sostanze estratte dipende sempre e comunque anche dal vitigno. Alcune varietà “cedono” più antociani di altre, etc. Durante la fermentazione le vinacce vengono spinte in alto dall’anidride carbonica e formano uno strato chiamato cappello, il quale limita il contatto con la parte liquida. Per rompere il cappello e rimescolare le bucce con tutto il mosto si ricorre dunque a diverse tecniche. Una volta fermentata l’uva si procede con la fase della Torchiatura. La torchiatura può essere fatta con un torchio meccanico o idraulico. Vengono sistemate nel torchio le vinacce bagnate e vengono pressate, in questo modo avviene la separazione delle bucce dal succo d’uva. Le bucce pressate possono essere impiegate per fare ottimi distillati oppure per concimare in modo naturale il terreno.

Una volta fermentata l’uva si procede con la fase della Torchiatura. La torchiatura può essere fatta con un torchio meccanico o idraulico. Vengono sistemate nel torchio le vinacce bagnate e vengono pressate, in questo modo avviene la separazione delle bucce dal succo d’uva. Le bucce pressate possono essere impiegate per fare ottimi distillati oppure per concimare in modo naturale il terreno.