La fondazione di Sant’Agata del Bianco è legata a suggestive leggende medievali. Dalla storia della regina normanna Adelasia, residente a Palermo, che chiamò Sant’Alasia il casato prima che venisse denominato Sant’Agata, fino ad arrivare al terremoto del 1349, quando (secondo Vincenzo Tedesco, storico e arciprete di Sant’Agata dal 1831 al 1877) “la gente più agiata e colta” si trasferì nel giardino di Campolaco (già luogo “di delizie” del cosiddetto Catapano, un signore bizantino) “lasciando il primitivo nome di Samo e chiamandosi S. Alasia” (sito che forse faceva parte di un imprecisato sub-feudo che apparteneva ai baroni di Pisana). Pare, inoltre, che in questo luogo già esistesse un Castello dei baroni Musco e Ambato (periodo normanno).

La storia di Sant’Agata dalle origini ai giorni nostri;

Nel 1412 è attestata come Sanctæ Agathae e successivamente sarà “Sant’Agata di Precacore”. Nel 1488 si ha notizia di un tale, Andrea di Sant’Agata, abate del monastero di San Nicola di Butramo. Di sicuro, dopo che fu sotto i Ruffo (nel Trecento e fino alla seconda metà del Quattrocento) e dei Centalles (dal 1462), durante la signoria dei Marullo Sant’Agata aveva già il suo nome.Dal 1496 al 1554, difatti, il casato fu infeudato ai Marullo di Condoianni (prima Tommaso e poi Giovanni) e, successivamente, alla famiglia di banchieri genovesi degli Squarciafico (fino al 1572). Nel XVI secolo Sant’Agata visse uno dei momenti più floridi della sua storia, poiché gli industrianti genovesi sfruttavano legnami e resine della montagna Ferraina. Dopo Giulio Cesare Squarciafico, il feudo passò a Francesco Romano (1572 -1592) per ritornare, per un breve periodo, ai Marullo (fino al 1588). Nel 1589 inizia l’era dei Tranfo di Tropea fino al 1743. Dei Tranfo si raccontano, ancora oggi, angherie e soprusi come lo jus di prima notte, anche se pare che un Tranfo abbia aderito alla rivolta di Tommaso Campanella. Da una relazione del 1641, del vescovo di Gerace Lorenzo Tramallo, veniamo a conoscenza che Sant’Agata aveva una chiesto parrocchiale, due chiese non parrocchiali, due chiese dirute di libera collazione, una chiesa di giuspatronato e una chiesa eretta a devozione; vi erano, poi, tre confraternite (del Santissimo Sacramento, del Santissimo Rosario e di San Nicola). Nel 1655, la relazione della visita ad limina del vescovo Vincenzo Vincentino parla di una popolazione di 1485 abitanti (di cui 1055 si comunicavano). Il 3 marzo 1697, nasce a Sant’Agata Antonio Tommaso Barbaro, sacerdote e letterato di fama nazionale che visse prima a Napoli e poi a Venezia. Nel 1742, il parroco Leonardo Alafaci attesta, nel Catasto Onciario di Sant’Agata (volume 6127), la presenza di soli 207 abitanti. Dal 1743 fino all’eversione della feudalità, i signori di Sant’Agata saranno quelli della famiglia (De) Franco (Domenico De Franco acquistò le terre di Precacore e Sant’Agata il 14 gennaio 1743 per 55.200 ducati). Il 13 novembre 1705, nasce a Sant’Agata il pittore ed erudito D. Nicola Franzè, che dipinse per la chiesa di Sant’Agata il quadro di Santa Barbara e Veneranda. Nel 1744, il Tedesco afferma che “respirò in questa terra le prima auree di vita” Francesco Antonio Grillo, figlio di Domenico Grillo e Agata Marrapodi. Letterato e ministro provinciale dell’Ordine dei frati minori, Grillo fu vescovo di Martirano e Cassano (CS). Nel 1765, alcuni abitanti di Precacore e di Sant’Agata si recarono dal notaio Lorenzo Pisani (busta 196, atto del 03/03/1765) per dichiarare che le due Universitas “avevano un territorio autonomo l’una dall’altra diviso dal vallone Santa Vennera o Veneranda, in maniera che ogni Universitas avesse autonomia in materia civile, giurisdizionale e fiscale, oltre che ecclesiastica” (Domenico Romeo, Precacore e Sant’Agata in Calabria Ultra nell’apprezzo del 1741).

Il terremoto del 1783 provocò gravi danni al territorio e alle case dei 436 abitanti di Sant’Agata; la chiesa matrice venne distrutta e la prima scossa del 5 febbraio 1783 registrò il crollo di una trave che fu retta dal braccio della statua della Santa che, così, salvò la vita dei fedeli. Con l’ordinamento amministrativo disposto dal generale francese Championnet nel 1799 Sant’Agata fu compresa nel cantone reggino. All’inizio dell’Ottocento, fu inclusa dapprima tra le università del cosiddetto governo di Ardore e poi tra i comuni del circondario di Bianco. Nel 1806, il capobanda borbonico Giuseppe Monteleone di Serra San Bruno, intento ad infiammare la guerriglia antifrancese in Aspromonte, assassina presso il Convento di C.da Crocefisso il primo sindaco democratico di Sant’Agata del Bianco: Giuseppe Melina (massaro e mastro di seta).

Nel 1847 il giovane Rocco Verduci (uno dei 5 martiri di Gerace) si riuniva con i suoi seguaci santagatesi (Domenico Pizzinga, Giovanni Borgia, Giuseppe Politanò, Francesco Strati, Domenico De Luca, Ferdinando Medici, Gaetano Vizzari) nel Palazzo Borgia di Sant’Agata per dare avvio alla rivoluzione del distretto di Gerace. Il 6 agosto del 1847 si trovava a Sant’Agata il viaggiatore inglese Edward Lear, il quale fu ospitato dalla famiglia Franco e disegnò un paesaggio santagatese con lo sfondo del palazzo baronale a due piani e della Chiesa di San Nicola (prima semplice cappella, le cui campane portavano la data, in numeri romani, 1503, oggi Chiesa di Sant’Agata V.M.).

La Chiesa di Sant’Agata Patrona del paese

Annesso al Regno d’Italia, al termine del dominio borbonico (laddove si registra a Sant’Agata, il 14 settembre del 1861, la presenza del generale José Borjés), il paese partecipò attivamente alle lotte contadine per l’occupazione delle terre. Dalla fine dell’800 fino alla prima metà del ‘900, le maestranze di muratori e artigiani santagatesi erano rinomate e operavano anche fuori dal comprensorio. Nel 1928 fu unita a Samo, da cui si staccò nel 1946 (con D.L.L. n. 904 del 22 dicembre 1945 che stabiliva il ripristino delle precedenti unità amministrative) recuperando l’autonomia. Nel 1943 Sant’Agata viene considerata centro di cultura sociale avanzato, soprattutto grazie all’inclinazione umanistica di molte figure che vivevano in paese (basti pensare che la biblioteca della famiglia Mesiti conteneva tutte le grandi opere del ‘700, compresa l’Enciclopedia). Nel 1900, la storia di Sant’Agata, dagli anni ’50 agli anni ’70, è mirabilmente narrata dallo scrittore santagatese Saverio Strati (nato a Sant’Agata nel 1924 e vincitore del premio Campiello nel 1977).

Lo stemma Araldico di Sant’Agata del Bianco

Lo stemma del Comune mostra la patrona con le tenaglie, simbolo del suo martirio, e lo scudo è posto (“accollato”) nel petto di una grande aquila al naturale, simbolo della dinastia sveva, poi aragonese, del Regno di Sicilia e riferimento alla posizione su un alto sperone dal quale si domina un ampio tratto della costa jonica, da Capo Spartivento a Punta Stilo. Da notare che anche lo stemma dei De Franco, ultimi feudatari di Sant’Agata, era accollato all’aquila. L’emblema (ufficializzato insieme al gonfalone con D.P.R. 15 maggio 1963) si blasona: “D’azzurro, all’effigie di Sant’Agata, vestita di cremisi, aureolata d’oro, tenente con la sinistra un ramo verde di palma e con la destra una tenaglia. Lo scudo è accollato ad un’aquila al naturale coronata d’oro e sormontata dalla scritta in caratteri di nero maiuscoli: ATA DIVA. Ornamenti esteriori da Comune.” (l’ATA presente nel decreto ufficiale è una probabile contrazione del nome AGATA che viene riportato nello stemma).

I personaggi più illustri di Sant’Agata del Bianco

Saverio Strati

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici.

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici.

Domenico Bonfà, in arte Fàbon;

Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”.

Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”.

Da visitare nel borgo;

La Casa-Museo di Saverio Strati

Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Il Museo delle cose Perdute

Essa si trova proprio nella piazzetta descritta da Saverio Strati nel romanzo “Tibi e Tascia” e all’interno custoditi, come in un’esposizione permanente, oggetti della civiltà contadina di cui nessuno ha più memoria. L’artefice e proprietario è l’artista Antonio Scarfone. Le sue opere futuriste, le sue intuizioni, fanno parte di un modo di essere. Egli non insegue la scena o la notorietà, ha solo deciso di aprire a tutti la porta della sua casetta in pietra, da lui stesso ristrutturata. Il Museo delle cose perdute è, pertanto, il simbolo di un mondo dove tutto era strettamente prezioso e necessario, prima che arrivasse il momento di voltarsi dall’altra parte e di aderire “all’orrendo universo del consumo”, convinti, in questo modo, di aver finalmente vinto.

Palazzo Borgia

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

Palazzo Franzè

Palazzo che apparteneva, nel ‘700, alla famiglia Franzè, famiglia di religiosi, ma anche di artisti, infatti i quadri di un Franzè sono a Gerace nella chiesa di Sant’Anna. La casa venne acquisita agli inizi del ‘900 dalla famiglia Sgabelloni. Pietro Sgabelloni, con il fratello si trasferiscono a Roma e Pietro, grande amico di D’Annunzio, diventa un importante giornalista e vicedirettore de “Il Giornale d’Italia”. La sua casa era un salotto letterario, dove si riunivano tutti gli intellettuali romani. Il nipote è un grandissimo filosofo spritualista, Massimo Scaligero, pseudonimo di Antonio Massimo Sgabelloni, appunto. È uno dei firmatari delle leggi razziali, all’inizio aveva aderito al regime, ma poi non si occupa più di politica, ne prende le distanze. Lo stemma sul Palazzo appartiene quasi sicuramente alla famiglia Franzè ed il portone è stato scolpito da un Franzè.

Il museo degli artisti Sant’Agatesi

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.

I Murales di Sant’Agata

Tutto il borgo, la parte più antica è caratterizzata da una serie di opere murarie, che oggi fanno di sant’Agata uno dei borghi rinati, grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Stranieri che ha inteso perseguire una strada verso la valorizzazione del paese grazie alle numerose opere d’arte che colorano e danno voce a questo paese, ai suoi poeti contadini, ai suoi personaggi illustri. Storie di artisti, di scultori, letterati e della gente comune, dal “Ragazzo illuminato dalla luce della storia”, al murale “nascondino e panchina letteraria”, da quello di Tibi e Tascia ispirato proprio dal libro di Saverio Strati, all’ Opera Linfa Vitale; dal Murale “Cinema” con l’effige di Carlo Rossi, uno dei pionieri del settore, a quello indirizzato a solennizzare Dante Alighieri. E così via passando per “via delle porte pinte”. Opere che oggi sono diventate un vero e proprio percorso culturale accomunato dalla possibilità di “riscoprire” la radice storica ed identitaria di un borgo capace di mescolare la bellezza suggestiva dei suoi tipici vicoli

I palmenti rupestri di Sant’Agata

Tutto il territorio è costellato da numerosi palmenti scavati nella roccia, che l’amministrazione Comunale assieme ai suoi cittadini, hanno saputo valorizzare al meglio, consentendo oggi a visitatori e studiosi di poter ammirare queste antiche vasche di pietra che dal periodo magno-greco e passando all’età Bizantina e utilizzati fino al secolo scorso, rappresentano una vera rarità nel complesso territoriale.

“Sant’Agata del Bianco è uno dei borghi della Locride che più rappresenta la rinascita e rigenerazione dei luoghi che ha unito CULTURA E BUONA POLITICA. Tutto questo grazie ad un percorso amministrativo, sotto la guida della giunta comunale guidata da Domenico Stranieri, che ha dato un input molto significativo al paese, che in pochi anni è diventato meta di turismo e di viaggi organizzati anche scolastici. Una vera e propria rinascita che è stata imitata da molti centri storici della Calabria che oggi rappresentano quello stimolo in più per riscoprire una regione autentica, fatta di storia, cultura, persone e personaggi che hanno fatto, faranno e continuano a fare “la storia” di questi luoghi”

Si ringraziano i Volontari del Servizio Civile Universale – Pro Loco di Brancaleone APS

PROGETTI:

– Sostenibilità Turistica nell’Eco Regione Mediterranea

– Riqualificazione Sostenibile per una Rigenerazione turistica e sociale dei luoghi

-Percorso creativo dei Beni Storici Industriali

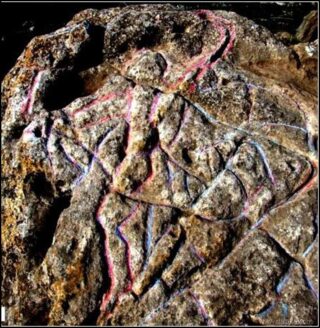

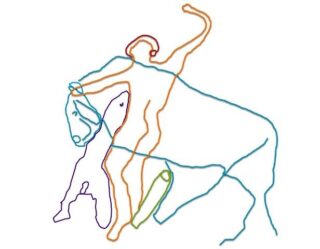

Ma Ahriman, che nel culto mitriatico rappresenterebbe il Dio del Male, invia un serpente e uno scorpione per contrastare questa profusione di vita. Lo scorpione cerca di ferire i testicoli del toro mentre il serpente ne beve il sangue, ma invano. Alla fine il Toro ascende alla Luna dando così origine a tutte le specie animali. Così, Mitra e il Sole suggellano la vittoria con un pasto che rimarrà nel culto sotto il nome di agape. Purtroppo la pietra è da millenni esposta alle intemperie e probabilmente il corvo e lo scorpione sono scomparsi come anche il sole e luna presenti di solito nella rappresentazione del dio. Sebastiano Stranges ci ha tenuto a comunicarci che in alto a sinistra per chi osserva, anche se ormai poco visibile, è presente il demone del male che osserva la scena.

Ma Ahriman, che nel culto mitriatico rappresenterebbe il Dio del Male, invia un serpente e uno scorpione per contrastare questa profusione di vita. Lo scorpione cerca di ferire i testicoli del toro mentre il serpente ne beve il sangue, ma invano. Alla fine il Toro ascende alla Luna dando così origine a tutte le specie animali. Così, Mitra e il Sole suggellano la vittoria con un pasto che rimarrà nel culto sotto il nome di agape. Purtroppo la pietra è da millenni esposta alle intemperie e probabilmente il corvo e lo scorpione sono scomparsi come anche il sole e luna presenti di solito nella rappresentazione del dio. Sebastiano Stranges ci ha tenuto a comunicarci che in alto a sinistra per chi osserva, anche se ormai poco visibile, è presente il demone del male che osserva la scena.

In successione si trovano il Toro, il Cane Minore, l’Idra (serpente) la Coppa (entra nel mito mitriaco successivamente nella regione Reno-Danubiana, poiché originariamente si hanno solo figure animali), il Corvo, lo Scorpione. Chiaro che i formatori del mito hanno fatto collimare la struttura celeste con la tauroctonia. Sopra il Toro c’è la costellazione del Perseo, che pienamente si adatta a Mitra, col berretto frigio, e l’atteggiamento vincente sul Toro.

In successione si trovano il Toro, il Cane Minore, l’Idra (serpente) la Coppa (entra nel mito mitriaco successivamente nella regione Reno-Danubiana, poiché originariamente si hanno solo figure animali), il Corvo, lo Scorpione. Chiaro che i formatori del mito hanno fatto collimare la struttura celeste con la tauroctonia. Sopra il Toro c’è la costellazione del Perseo, che pienamente si adatta a Mitra, col berretto frigio, e l’atteggiamento vincente sul Toro.

I Catamisi e i Catamisicchji;

I Catamisi e i Catamisicchji; Dopo 24 giorni di appunti e osservazioni, il contadino nella notte del 5 gennaio, detta “la notte del battesimo dei tempi”, faceva la veglia e allo scoccare della mezzanotte usciva a scrutare il cielo. In base alla direzione delle nubi e dei venti, poteva prevedere se l’anno sarebbe stato buono o cattivo. Se le nubi seguivano il vento da levante, era un buon segno, se invece seguivano il vento da libeccio, era un cattivo segno. Se seguivano il vento da ponente, non si poteva dire nulla.

Dopo 24 giorni di appunti e osservazioni, il contadino nella notte del 5 gennaio, detta “la notte del battesimo dei tempi”, faceva la veglia e allo scoccare della mezzanotte usciva a scrutare il cielo. In base alla direzione delle nubi e dei venti, poteva prevedere se l’anno sarebbe stato buono o cattivo. Se le nubi seguivano il vento da levante, era un buon segno, se invece seguivano il vento da libeccio, era un cattivo segno. Se seguivano il vento da ponente, non si poteva dire nulla. La storia della merla bianca

La storia della merla bianca

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici.

Saverio Strati è uno scrittore italiano nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 e morto il 9 aprile 2014 a Scandicci (FI). Dopo gli studi primari inizia a lavorare con il padre come muratore e diventa capo-mastro. Grazie alla sua passione per la lettura, nel corso degli anni legge tante opere della cultura popolare come “Quo Vadis” di Henryk Sienkiewicz o “I miserabili” di Victor Hugo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, decide di riprende gli studi. Con l’aiuto finanziario di uno zio che abitava negli Stati Uniti, inizia a ricevere lezioni private da parte di alcuni professori della Scuola Media Galluppi di Catanzaro e comincia a leggere anche grandi scrittori come Croce, Tolstoj, Dostoevskij o Verga. Nel 1949 si iscrive in Medicina presso l’Università di Messina (Sicilia) per soddisfare i desideri dei genitori; tuttavia, dopo un breve periodo di tempo, si trasferisce alla Facoltà di Lettere. Decisivo per il suo destino di scrittore è l’incontro con il critico letterario Giacomo Debenedetti che in quel momento insegnava a Messina e del quale diventa uno degli allievi prediletti. Nel 1953, Debenedetti legge il libro di racconti “La Marchesina” e ne sollecita la pubblicazione presso Alberto Mondadori a Milano. Durante questo periodo Strati inizia a scrivere il suo primo romanzo “La Teda”. Nel giugno del 1953 incontra Corrado Alvaro a Caraffa del Bianco e poi si trasferisce a Firenze per preparare la sua tesi di dottorato su riviste di letteratura dei primi due decenni del ventesimo secolo. Intanto, i racconti di Strati vengono pubblicati sulle riviste “Il Ponte”, “Paragone” e sul quotidiano “Il Nuovo Corriere”. Subito dopo aver completato “La Teda” inizia a scrivere il suo romanzo più poetico, “Tibi e Tascia”, edito sempre da Mondadori nel 1959. Nel 1958 Strati sposa una ragazza svizzera e si trasferisce in questo paese dove vive fino al 1964 (periodo durante il quale scrive diversi romanzi e numerosi racconti). Nel 1972 vince il Premio Napoli e nel 1977 il PREMIO CAMPIELLO con il romanzo Il Selvaggio di Santa Venere. I libri di Strati vengono stampati in tutto il mondo. Ma dopo il bellissimo romanzo L’uomo in fondo al pozzo (1989), la casa editrice Mondadori, inspiegabilmente, decide di non pubblicare più le sue opere. Inizia un oblio che porta lo scrittore, nel 2009, a scrivere una drammatica lettera a “Il Quotidiano della Calabria” dove denuncia la sua condizione di indigenza. Il Consiglio dei Ministri, nel 17 dicembre 2009, riconosce a Strati i benefici economici della Legge Bacchelli in riconoscimento ai suoi meriti artistici. Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”.

Fàbon è il nome anagrammato del pittore Domenico Bonfà, nato a Sant’Agata del Bianco il 4 febbraio del 1912 e morto a Roma il 27 agosto del 1969. Fàbon era un artista sensibilissimo, votato ad una pittura che ai colori della sua terra univa quelli dell’intero spazio mediterraneo. I suoi paesaggi rivelano, difatti, un’istintiva originalità soprattutto laddove le figure appaiono e scompaiono con aria quasi impenetrabile. Ma prima di essere Fàbon, Domenico Bonfà è il figlio del migliore falegname ed intagliatore della Locride, Vincenzo Bonfà detto Brendolino, un uomo che non teme di confrontarsi con i falegnami di tutta Italia esibendo la maestria dell’antico artigianato santagatese che, sin dall’Ottocento, è rinomato nell’intera provincia di Reggio Calabria. Sulla sua lapide, difatti, si può ancora notare una medaglia vinta a Firenze nel 1923 in occasione dell’Esposizione Permanente d’Arte Industriale. Il giovane Domenico sembra destinato a ereditare il mestiere del padre anche se ha, prima di tutto, una peculiare predisposizione per il disegno. Tratteggia visi e scenari ovunque gli capita: pezzi di compensato, tavolette, cartone, brandelli di lenzuola. Così, nel 1926, il falegname Vincenzo, incoraggiato da tanti suoi compaesani che intravedono il talento del figlio, manda Domenico a Catania per apprendere gli elementi della pittura in una bottega d’arte, alla maniera degli artisti del Rinascimento. Nella città siciliana il giovane rimane sette anni. Rientrato a Sant’Agata sposa una sua parente, Carmela Curulli, appena arrivata dal Canada. Ecco come lo ricorda il poeta santagatese Giuseppe Melina: “La casa di Fàbon è uno spazio d’incontro dove respira il paese intero. Ma il pittore Fàbon non cerca compagni solo in chi si interessa d’arte. E’ amico di contadini e artigiani. Penso le partite a carte. Interminabili. E per un bicchiere di vino spesso si balla. E Fàbon diviene il centro di queste sere. Tutto si muove intorno a lui. E in rapporto a le sue decisioni. L’armonia del suo corpo ci rende ridicoli, quasi. Ma perché ogni gesto, ogni movenza è ritmo puro in quest’uomo. E non solo se balla. Perfino come fuma o conversa con qualcuno”. Nel 1933 arriva il trasferimento a Reggio Calabria, dove il giovane pittore affina la sua ricerca verso la definitiva conquista della forma. Il suo è un continuo migliorarsi. Dal 1938 si sposta per varie città italiane insieme alla moglie. A Bari, proprio nel ‘38, partecipa ad una mostra collettiva del “Paesaggio Albanese”. Ma nel 1942 arriva la chiamata alle armi e Domenico si ritrova in Africa dove, a Tobruch, viene fatto prigioniero. I colori del deserto libico gli rimarranno dentro e caratterizzeranno molte sue opere. Rientrato in Italia inizia l’attività espositiva prima a Catania (1945) e gli anni a seguire a Reggio Calabria (un paesaggio del 1949 è tuttora esposto alla Pinacoteca Civica della città dello Stretto). Nel frattempo un altro pittore, Alberto Bonfà (di Bianco), che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti a Napoli, si fa apprezzare per la luce dei suoi paesaggi. Anche per questo motivo, Domenico pensa di creare dal suo cognome una firma originale che lo faccia distinguere dall’altro Bonfà. Inizia così a contrassegnare i suoi primi lavori con un nome d’arte che non abbandonerà più: Fàbon. L’idea gli è suggerita dal poeta reggino Ciccio Errigo, suo amico. Dopo il 1946 Fàbon comincia nuovamente a viaggiare per l’Italia. Affresca chiese e dipinge quadri di una segreta spiritualità, volti di donne misteriose, paesaggi intensi. Nel settembre del 1955 ad Assisi, dopo aver esposto al Palazzo dell’Arte Sacra in una mostra internazionale, Fàbon riceve il diploma d’onore per “alti meriti artistici”. In seguito allestisce le sue opere anche a Genova, Arezzo, Ravenna, Firenze, Messina nonché in Germania, in Francia, in Svizzera, in Argentina ed al Museum of Fine Arts di Montreal (1957). Quotidiani e riviste si mostrano attenti verso questo “pittore mediterraneo”. Ma è nel gennaio del 1956 che arriva l’effettiva consacrazione, con l’esposizione al Pavone Art Gallery di New York. Gli americani riconoscono che: “nato nei pressi di Reggio Calabria, è un completo artista ed un creatore di un originale stile e di un nuovo sistema. Ha una ispirazione creativa con note malinconiche di musico e di poeta. E’ Domenico Bonfà in arte Fàbon. Messosi in luce nell’ambiente artistico europeo egli è un conquistatore di molti elogi e critiche. Orgoglioso e magnifico nella delusione e nella esaltazione artistica oggi egli viene ad incominciare una nuova era nell’arte del dipinto”. I giudizi della stampa statunitense sono ripresi assiduamente dai giornali italiani. L’arte di Fabòn ha ottenuto i meritati riconoscimenti. A Roma, nello stesso anno, alla Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, viene premiato con la medaglia d’oro. Sono anni intensi, caratterizzati da molti spostamenti e continui ritorni in Calabria. Nel 1958, alla III° Mostra Nazionale estemporanea di Ravenna, il pittore consegue una medaglia, il diploma d’onore ed il premio del presidente del concorso. Anche la mostra personale di Arte Sacra (maggio 1961) tenutasi nel Palazzo dell’Arcivescovado di Reggio Calabria è un successo. Il Ministro Umberto Tupini, dopo aver visionato le opere esposte, avrà parole lusinghiere per l’artista. Nel 1966 Fàbon è nominato accademico della “Accademia Tiberina” di Roma per “notevoli requisiti morali, culturali e scientifici”. Nel 1968, difatti, a 56 anni, l’artista viene colpito da una neoplasia maligna che lo costringerà a curarsi a Roma e che gli risulterà fatale. Qualche mese dopo la sua scomparsa, su “Il Giornale d’Italia” del 16 novembre 1969, Paolo Borruto scriverà: “I giudizi, dunque, consacrati dai critici su tutti gli organi di stampa più importanti, ed in tutto il mondo, concordano nel lodare la spontaneità, il vigore, la raffinatezza del gusto, l’arte, le proporzioni, di questo autentico Artista che l’Italia si onora di annoverare tra i migliori dell’ultimo ‘900. Egli presagì la fine. Ne è testimone la sua ultima tela che raffigura un volto egizio che appunta lo sguardo profondo, attonito, su una mummia collocata in una bara. La morte lo colse ancor giovane il 27 agosto 1969”. Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Si trova al centro della piazzetta “Tibi e Tascia” famoso romanzo autobiografico dello scrittore, che qui ambientò gran parte del racconto di questi due personaggi. La Casa di Strati è stata per lungo tempo chiusa, fu poi ristrutturata e aperta al pubblico, grazie all’interessamento del Comune e dei proprietari. All’interno si possono trovare lo scrittorio, dove immaginiamo ancora lo scrittore, dedito al componimento delle sue opere letterarie, e molte raffigurazioni in pannelli che rievocano la vita e le opere di Strati. Oggi la facciata della casa è caratterizzata da un murale che ritrae Saverio Strati e le sue opere più importanti. Punto e snodo cruciale del borgo, a fianco del Museo delle Cose perdute.

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

Palazzo importante, situato nella Rugarandi, con il suo blasone sul portale. Qui si riunirono Rocco Verduci, uno dei 5 martiri di Gerace, ed i suoi seguaci, per la famosa sommossa che lo condusse al martirio il 2 ottobre 1847. La scultura esterna contemporanea, che rappresenta la libertà è realizzata in ferro dall’artista Antonio Scarfone.

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.

E’ la dimora delle opere dei tanti artisti nati in questo borgo: Vincenzo Baldissarro, Domenico Bonfà in arte Fàbon, Alba Dieni, Antonio Zappia, Antonio Scarfone, Stefano Germanò, Maria Minnici e Stefano Patti. Una vera pinacoteca, arricchita da opere straordinarie, che mostrano la parte artistica e creativa dei Sant’Agatesi.