Con ogni probabilità, l’idea dell’insurrezione calabrese del 1847 nasce a Napoli: qui Domenico Mauro dialoga con Benedetto Musolino, sua vecchia conoscenza, e con Mario Poerio; ad essi si associano sempre più spesso, nelle riunioni segrete delle sette: Domenico Romeo, che per la sua attività di ispettore delle dogane (in particolare, deteneva la regìa dei tabacchi) e per l’incarico di gestire la distribuzione di grano e farina nella provincia Ultra Prima poteva correre su e giù per il regno senza destar sospetti (sarà l’organizzatore ed il capo indiscusso della rivolta); Gaetano Ruffo che, con Michele Bello e Pietro Mazzone, fu poi incaricato di tenere i contatti con i liberali di Reggio Calabria durante il periodo in cui i primi due collaboravano alla Fata Morgana; Casimiro De Lieto, che, grazie anche alla conoscenza delle lingue[, teneva stretti contatti con l’estero, soprattutto con l’Inghilterra, e faceva parte del gruppo di liberali attivi a Reggio assieme ai fratelli Agostino ed Antonino Plutino ed al canonico Paolo Pellicano. Ne fu quasi ovvia scaturigine un piano eversivo che, per la prima volta, usciva dai ristretti ambiti locali e circondariali per dotarsi di un respiro e di obiettivi a più ampio raggio: avrebbero dovuto, infatti, contemporaneamente scoppiare delle insorgenze in più punti periferici del regno (Palermo e Messina in Sicilia, Reggio e Cosenza in Calabria) per distrarre le forze di polizia ed allontanarle da Napoli, su cui è probabile che avrebbe dovuto marciare un contingente di rivoltosi dagli Abruzzi, i quali avrebbero trovato Poerio e Mauro pronti ad assumere nella capitale le redini della rivolta. I lunghi preparativi, non ancora compiutamente ultimati, ricevettero probabilmente un’improvvisa accelerazione a causa della carestia, scoppiata improvvisamente verso la fine del 1846, durante la quale, tra l’altro, Michele Bello si distinse per il prodigarsi in favore della popolazione più indigente.

Fra tutti i cospiratori, Domenico Romeo era il più attivo, ma anche il più impaziente, e, forse per sfruttare tanto il “vantaggio” del malcontento venutosi a creare per la carestia, quanto quello della popolarità guadagnata da chi, fra i liberali, si era dato molto da fare per alleviare i disagi del popolo, premeva affinché l’insurrezione avesse inizio, nonostante il parere avverso sia dei Comitati di Palermo e Napoli, generalmente più moderati, sia di quelli di Catanzaro e Cosenza, fortemente preoccupati per il perdurare sul loro suolo delle truppe stanziate a seguito della vicenda Talarico e degli episodi di brigantaggio di cui si è detto.

Gli eventi, comunque, precipitarono inaspettatamente a Messina, dove la rivolta scoppiò in anticipo, il 1º di settembre. L’atto colse gli stessi messinesi impreparati, tanto che, dopo alcune brevi scaramucce con alcune vittime dall’una e dall’altra parte, nell’arco della stessa giornata i tumulti vennero sedati e le truppe governative ripresero il controllo della situazione, non senza dar luogo alla ormai solita scia di sangue: due condannati a morte nell’immediatezza dei fatti, (di cui uno, essendo sacerdote, ebbe la pena sospesa in attesa di un pronunziamento definitivo di un apposito consiglio di Vescovi), altri dieci, in seguito.

Il 2 settembre Domenico Romeo ruppe gli indugi ed entrò in Reggio alla testa di un nutrito gruppo di rivoltosi, tra sei ed ottocento, in gran parte suoi compaesani di Santo Stefano d’Aspromonte (detti “Stefaniti”): la capitale di Calabria Ultra Prima fu occupata senza il benché minimo spargimento di sangue, e fu letto un proclama, scritto da Casimiro De Lieto, che val la pena riproporre nei suoi passi più importanti:

Reggio alle Province di Napoli e di Sicilia: “Fedeli alle nostre promesse, noi abbinino innalzato i tre colori della indipendenza nazionale Italiana, col fragoroso Applauso dì Viva il Re Costituzionale Ferdinando Secondo, Viva la Libertà. La costituzione del 1820, così felicemente ottenuta, così spontaneamente giurata, violata poscia e tradita, veniva (senza diritto) invasa e distrutta dalla baionetta dello straniero. Quanti mai, nei trascorsi 26 anni, tentarono di risvegliarne la rimembranza, comprarono col proprio sangue quel martirio politico che ne santifica la loro memoria. Fratelli! alle armi! — ricordiamo il sangue dei Martiri. Il progresso della libertà civile e politica, in parecchi dei diversi stati d’Italia, e più che in tutti, nello stato del Religioso ed Evangelico Vicario di Gesù Cristo il Glorioso Pio Nono, ci conferma nel sacrosanto desiderio di divenir liberi. Gloria presente e futura al Vicario di Gesù Cristo, Pio Nono! […] Rispetto alle persone ed alle proprietà! Non è Cittadino, chi invilisce il nobile pensiero di libertà nella bassezza degli odii privati. Noi vogliamo l’ordine, e guai e morte a chiunque s’attenterà di disturbarlo o di opporsi alla nostra Santa Risoluzione, che è la Redenzione della Patria. Noi vogliamo, al paro delle più civili nazioni d’Europa, un governo costituzionale rappresentativo, poggiato sopra forza veramente nazionale, e con tutte quelle garentìe che assicurano la libertà e l’eguaglianza dì tutti i Cittadini davanti alla legge.[…]” Reggio Calabria, 2 settembre 1847.

Un secondo manifesto, poi, circolò in Reggio, a firma di Antonino Plutino e Domenico Romeo, che riproponeva i medesimi concetti; ed infine, un terzo, diretto a tutti gli italiani:

All’Italia redenta: “Le basi fondamentali della grandezza Italiana sono piantate da Pio Nono in quella terra superba che sempre fu l’ammirazione del mondo e de’ secoli. Opera sublime, redenta da questo Angelo celeste nella casa di Dio sotto gli auspici di sacrosanta Religione, fa sentire in ogni cuore nobili impulsi da elevarsi a grandi imprese. Italiani, quel vostro vivo fuoco è estinto? No! represso per la cattività dei tempi, sotto aure propizie, per quanto represso, spanderà tanta luce da rendere gloriosa l’Italia sopra tutte le nazioni civilizzate d’Europa. Calabresi! Siciliani! non siete voi Italiani? non volete emanciparvi, degeneri degli illustri avi? […] Non è credibile che il vostro petto non avvampi di quel fuoco celeste che la natura fa vedere e sentire in ogni angolo della nostra classica terra. […] Oggi la maschera dell’ipocrisia è incenerita sull’istesso Altare che venia profanato l’Evangelo. Pio Nono, verace apostolo di Gesù Cristo, rivendica la verità autenticata col sangue prezioso dell’Orno Dio, protestandosi imperterrito difenderla a fronte di quei perfidi aborti della natura, nemici di Dio, che tuttora persistono nell’iniquità dei loro andamenti. Stendiamo una volta generosamente la destra, vincolo e legame della nostra inviolabile amicizia; deponiamo ogni nostro rancore contro i traviati con puro sentimento di perdono, purché pentiti faccian ritorno nel giusto sentiero. In fine, concordi giuriamo col nostro sangue: vincere o morire”. Reggio, il dì 2 Settembre 1847.

I primi provvedimenti della Giunta Provvisoria, con a capo il canonico Pellicano, riguardarono lo scioglimento della privativa dell’acqua marina, il dimezzamento del prezzo del sale e dei tabacchi e l’abolizione immediata della tassa sul macinato, già prevista dal governo per l’inizio del successivo anno. Furono anche aperte le prigioni e liberati i soli detenuti politici.

Il giorno successivo, 3 settembre, la rivolta si concretizzò nel Distretto di Gerace, con partenza da Bianco: ivi, agli ordini di Michele Bello, Rocco Verduci e Domenico Salvadori, si ripetettero le scene ed i provvedimenti amministrativi di Reggio, e, saputa della partenza di Gerace per Bianco del sottendente Bonafede, lo si intercettò per mare e lo si fece prigioniero, mantenendogli però salva la vita e usandogli tutto il rispetto che in una società civile è dovuto ai prigionieri. I rivoltosi, quindi, si avviarono per Bovalino, dove era ad attenderli Gaetano Ruffo con altri insorti. Non tutti i comuni si schierarono dalla loro parte: San Luca prima, Gerace poi, ed infine Mammola, non consentirono l’ingresso ai liberali, mentre Ardore, Siderno, Gioiosa e Roccella (dove aspettava l’ultimo dei Cinque capi, Pietro Mazzone), si unirono ai primi, ingrossandone via via le fila fino a circa un migliaio.

Mentre questi erano gli sviluppi nel Distretto di Gerace, a Reggio, però, la situazione precipitava: poco dopo il mezzogiorno del 4 settembre, comparvero al largo le due fregate Ruggero e Guiscardo cariche di truppe (in parte sbarcate a Pizzo per dirigersi via terra verso Gerace), che iniziarono a bombardare la capitale. Gli insorti, colti di sorpresa, si ritirarono sulle montagne, dove Domenico Romeo, prima ferito, fu poi ucciso in uno scontro a fuoco, decapitato, e la sua testa, infilata su una pertica, fu riportata in macabra processione a Reggio in segno di vittoria e di lugubre avvertimento ai pochi resistenti rimasti.

Il 5 settembre, la notizia della caduta di Reggio colse gli insorti a tarda sera mentre riposavano a Roccella: qui, nella notte, la luce di una lanterna in alto mare fu scambiata per un fanale di una delle navi da guerra inviate da Napoli e, consci tanto di essere in troppo poco numero per opporsi a truppe addestrate e munite di cannoni, quanto dell’inutilità di spargere inutilmente sangue, i capi preferirono sciogliere la colonna, dichiarando in tal modo conclusa, e sconfitta, la breve esperienza rivoluzionaria.

Nonostante il carattere incruento dell’insurrezione, la repressione fu, se possibile, ancor più dura del solito: secondo la copiosissima documentazione sui fatti raccolta da Visalli, i perseguitati dalla polizia borbonica per quei fatti furono in tutto ben 1392, di cui nove (i Cinque, a Gerace, e quattro figure di secondo piano, a Reggio) condannati a morte e fucilati, altri sette ebbero la pena di morte trasformata in lunghissime e durissime detenzioni, un’infinità fu condannata a pene assolutamente spropositate (Giovanni Ruffo, fratello sedicenne del Martire Gaetano, per aver confiscato un fucile ad una guardia urbana, peraltro rilasciandogli una ricevuta, fu condannato a sedici anni, scontandone poi “solo” tredici, per la liberazione avvenuta dopo l’occupazione garibaldina).

La lettura del resoconto completo del Visalli fa emergere, tra l’altro, alcuni episodi che fanno comprendere come mai il moto calabrese del ‘47, in sé non determinante, ebbe una tale eco nel Regno e nell’intera Nazione, da segnare addirittura un momento importante nella svolta che ebbero, da quel momento, i movimenti liberali in Italia.

Fra i tanti episodi, oltre a quello già narrato sul trattamento riservato al Bonafede una volta catturato, pare opportuno ricordarne altri due.

Fra i tanti episodi, oltre a quello già narrato sul trattamento riservato al Bonafede una volta catturato, pare opportuno ricordarne altri due.

Il primo riguarda il momento del processo in cui i giudici militari cercarono, sia con minacce nemmeno troppo velate, che con lusinghe mirate a possibili riduzioni di pena, di far denunciare ai Cinque i nomi degli organizzatori, occulti e non, della sommossa: nessuno di loro parlò ed, anzi, scoppiarono anche degli alterchi fra Verduci e Bello da una parte ed i giudici dall’altra, a causa dell’insistenza eccessiva di questi ultimi, quando, alla ennesima richiesta del generale Nunziante, Verduci prima rispose: “che domande incivili! E chi mai potrebbe riscattare la vita con il prezzo di tanta vergogna! Io credo che voi, generale, da soldato d’onore, non avreste la forza di consigliarmelo”, per essere, poi, addirittura trattenuto a stento quando uno dei giudici sputò sprezzante sulla bandiera tricolore, addotta come prova a carico. Tutto ciò, nonostante uno dei capi, Domenico Romeo, fosse morto, e di tutti gli altri la polizia conoscesse perfettamente (per ammissione postuma dello stesso Bonafede) l’identità.

Il secondo episodio attiene a due soli dei Cinque: dopo l’infausta notte di Roccella, Mazzone e Ruffo scapparono verso Catanzaro, dove il primo contava sulla possibilità di aiuto ad espatriare da parte della potente famiglia della fidanzata, Eleonora Di Riso: ivi giunti, di fronte alla dichiarazione del futuro suocero di aver trovato un solo posto su un’imbarcazione in partenza clandestina per Malta, Mazzone rifiutò di utilizzarlo per non lasciare da solo il giovane amico, e, con lui, fece ritorno verso Bovalino, nonostante la pressoché certezza della cattura. In proposito, non è fuor di luogo ipotizzare che i due intendessero costituirsi; ma, mentre Ruffo fu catturato prima di poter giungere a Bovalino, Mazzone riuscì nell’intento di presentarsi spontaneamente: come si sa, nonostante le leggi dell’epoca non lo prevedessero, non se ne tenne conto in sede processuale ed anch’egli fu, poi, condannato a morte, ennesimo arbitrio della sanguinaria nomenclatura borbonica.

Per completezza di informazione, vi è da dire che, a seguito della concessione della Costituzione, si respirò (per poco, purtroppo), un’aria nuova nel Regno, tanto che i parenti delle Cinque vittime ritennero fosse possibile recuperare i miseri resti dei loro congiunti (dopo la fucilazione i corpi dei Martiri erano stati, infatti, gettati nella fossa comune, detta la Lupa, impedendone finanche la cristiana sepoltura) e, con grandissime difficoltà riuscirono a reperire due becchini dalla lontana Monteleone (oggi Vibo Valentia) specializzati nel recupero di salme: queste, appena ricomposte ed adagiate in delle bare, erano pronte per il trasporto ai paesi d’origine, quando intervenne la notizia del ritiro della Costituzione (che era stata giurata, ancora una volta, con la formula consueta “sulla Santa Trinità e sui Vangeli”), in seguito alla quale, il comandante militare di Gerace, colonnello De Flugy, fece arrestare i becchini e quanti si erano dati da fare per porre in essere quel semplice atto di umana pietà, e fece rigettare nella Lupa i resti ormai in avanzato stato di decomposizione dei Cinque giovani, in segno di ulteriore, terribile, inaccettabile, disprezzo.

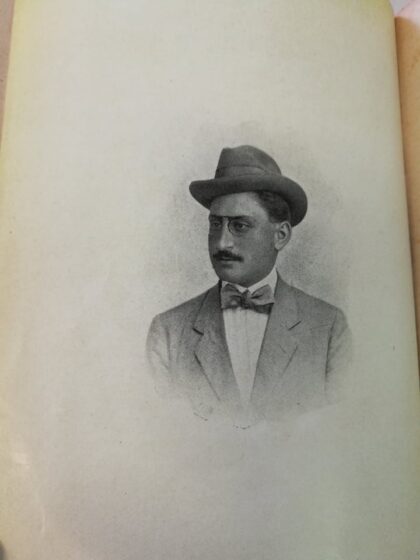

I CINQUE MARTIRI DI GERACE;

Le lotte risorgimentali dovevano essere state ben fortemente impressionate dai fatti calabresi, se è vero, come è vero, che il 12 ed il 15 febbraio 1848, a Milano, nel profondo nord, i giovani dimostranti adottarono il “cappello alla calabrese” come simbolo distintivo del sentimento antiaustriaco, tanto da costringere le autorità ad emanare un provvedimento a mezzo del quale “si vietava rigorosamente il portare a pubblica vista il cappello che sia della forma così detta alla calabrese [… ] pena l’immediato arresto” (determinazione della delegazione provinciale di polizia austriaca nº 1207, Bergamo, 16 febbraio 1848).

E quanto, ancora, il ’47 calabrese abbia avuto influenza nell’immaginario collettivo del movimento risorgimentale italiano, è infine testimoniato da un’altro provvedimento di polizia austriaca, stavolta a Milano, che il 27 aprile 1859, cioè alla vigilia della 2º guerra d’indipendenza, e, soprattutto, ben 11 anni e mezzo dopo i fatti di Gerace e Reggio, emana un’apposita ordinanza per confiscare “pipe in radica o gesso che rappresentassero il cappello alla calabrese”.

Da subito, i fatti del ’47 destarono in tutta Italia sentimenti di commozione e di sentita solidarietà, e l’orrore per la barbara fucilazione di quei giovani fu oggetto di ampi resoconti in tutti i giornali liberali dell’epoca:

Le gazzette di Roma, di Toscana, di Piemonte, confutavano con minuti ragguagli le calunnie della stampa napoletana contro i liberali, ed il più sdegnoso linguaggio adoperavano L’Alba di Firenze, ed il Corriere Livornese: in Livorno anzi furono celebrate esequie solenni ai morti di Gerace, e rotte le insegne del consolato napoletano. […] i comitati di Palermo e di Napoli, già tendenti ad azione conciliativa, divennero deliberatamente rivoluzionari. Ed in Napoli alcuni giovani si diedero a tramare un colpo temerario, una disperata follia: assalire la carrozza reale, sequestrare o uccidere Ferdinando, e ricominciare in tal modo l’insurrezione”;

A Napoli, da quel momento, il motto della rivolta calabrese, “Viva l’Italia, viva la Costituzione, viva Pio IX”, divenne il motto dei liberali napoletani, e perdurò incessantemente fino a quando, appena tre mesi dopo (gennaio 1848), Ferdinando II, sulla fortissima pressione del popolo, non fu costretto a concedere la Costituzione, che, a sua volta, fu salutata con grande entusiasmo non solo a Napoli ma in tutta Italia. In particolare, nel Lombardo-Veneto la circostanza incoraggiò i patrioti che, in omaggio ai Martiri del Jonio (così erano detti allora) ripresero a portare il cappello alla calabrese come segno distintivo di fratellanza rivoluzionaria

Il simbolo rivoluzionario, è opportuno sottolinearlo, era già stato adottato dai patrioti napoletani prima del 27 gennaio 1848 (data della concessione della Costituzione):

Varie son le fogge dei cappelli. I governi assoluti si occupavano molto della lor forma. […] In Napoli, prima del 27 gennaio, chi portava il Cappello alla Calabrese o all’Ernani, andava a respirare l’aria di S. Maria Apparente (una delle carceri di Napoli). Ora vi è completa libertà di cappelli di qualunque forma […].

Si ha anche notizia che l’esibizione del cappello alla calabrese si ebbe pure a Treviso, Venezia, Roma, Palermo; a Modena, durante le rappresentazioni teatrali, riscosse addirittura un successo tale da indurre ai “soliti” provvedimenti di polizia, in seguito ai quali, esso fu sostituito dal “cappello alla Ernani” (ma, pare, riscuotendo minor successo). Nel tempo, quel simbolo ebbe una tale diffusione fra i liberali che anche Garibaldi ne fece uno dei propri emblemi di battaglia.