La devozione per il presepe si deve a San Francesco D’Assisi, ad un suo atto di fede di una magica notte di Natale di ottocento anni fa. Il presepe, lo sanno tutti è la stalla, la mangiatoia nella quale Gesù venne alla luce miseramente nel rigor dell’inverno, e ricevette i primi omaggi dagli uomini della terra.

L’uso di rappresentare nelle chiese e anche nelle case il presepio nacque per opera di San Francesco, che in Greccio in valle di Rieti, circa nel 1223, la notte di Natale fece portare in una specie di grotta una mangiatoia col fieno, le figure del bue e dell’asino e il simulacro del bambino Gesù. Da quell’avvenimento storico-religioso, la rievocazione della nascita di Gesù Bambino con i simulacri di terracotta, sostituita ai figuranti, è diventato uno dei simboli più rappresentativi del Natale, mai tramontato, che ha ispirato e stimolato l’estro di numerosi artisti e artigiani italiani dalla Toscana alla Campania, dalla Sicilia alla nostra Regione. In Calabria, da Laino Borgo a San Floro, da Catanzaro a Tropea, da Serra San Bruno a Seminara, fino agli anni cinquanta circa, era possibile acquistare i pastorelli da validi artigiani locali, i cosiddetti pasturari, molti dei quali erano soliti, nel mese di dicembre, allestire, per le vie e le piazze dei borghi, assortite bancarelle e veri e propri mercatini natalizi per l’esposizione e la vendita delle loro apprezzabili statuine di terracotta. Nelle cattedrali, nelle chiese, nei palazzi e in qualche casa nobiliare era possibile ammirare i presepi artistici della scuola napoletana con pastori di terracotta lucida o carta pesta dipinta, semplici o più elaborati, con abiti settecenteschi di tessuto sfarzoso o più rudimentali opere lignee, mobili o anche semoventi.

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Che ci fa una zingarella tra i pastorelli del presepe?

Se consideriamo la religione cristiana, viste le doti divinatorie attribuite alle donne zingare, additate di ricorrere all’astrologia e alla stregoneria, tale personaggio può risultare, in effetti, scomodo e fuori luogo. Ma ‘a zingareddha, nel presepe locale riveste un ruolo simbolico preciso. La pastorella dal volto scuro, vestita di stracci dai colori accesi rappresentata, la maggior parte delle volte, con un bambino in fasce tra le braccia o nell’atto di allattare, annuncia, nel giorno della nascita del Bambinello, la Passione e Morte di Gesù Cristo, attraverso gli strumenti della Crocifissione (i chiodi, la tenaglia, il martello) che porta in un paniere. Come testimoniato dal grande ricercatore e musicologo Roberto De Simone, la Zingara, riveste stesso ruolo determinante anche nel presepe napoletano, e rimanda a figure profetiche ancestrali, le Sibille. La figura della Zingara, per via delle capacità divinatorie, è presente anche in diverse opere letterarie e teatrali, in rappresentazioni sacre e profane, canti e racconti e altre espressioni del mondo popolare del sud Italia. Durante la fuga in Egitto, episodio evangelico che molto si presta alla narrazione, secondo la tradizione orale, San Giuseppe, Maria e il Bambino in groppa all’asinello, durante il cammino si sono imbattuti in una zingarella indovina.

Si tramanda, a tal proposito, in Calabria, un canto narrativo che riferisce l’immaginario colloquio fra la Madonna e la Zingarella indovina:

Diu ti sarvi, o beddha Signura,

e ti dia bbona ventura:

Bona ventura vecchareddhu

ccu ssu beddhu bambineddhu.

La Zingarella offre ospitalità a Maria e Giuseppe nella sua umile casupola, dà anche alla Madonna la ventura, narrandole il passato vissuto e predicendole la Passione di Gesù:

Cchi dolura sentireti

quandu mortu lu vedreti.

cu gran lacrimi e suspiri

lu portati a seppeddhiri…

La zingarella chiede in cambio l’elemosina, ma la Madonna risponde di essere forestiera e di non avere nemmeno uno spicciolo. Allora la zingarella indovina chiede per ricompensa la salvezza dell’anima:

…s’anima, sulu, dopu morta

falla entrare a li celesti porti.

Queste sono solo alcune strofe di lungo dialogo dialettale catanzarese, tra la Madonna e la Zingarella indovina, pubblicata nel 1881, dal filologo e storico Francesco Corazzini in un libretto dal titolo Poesie Popolari calabresi.

Autorevoli fonti scritte ci danno notizia che si tratti di un antichissimo canto di tradizione orale. Ad opera di un monaco parlemitano, nel 1775, è stato trascritto e pubblicato in un libretto, che ne ha permesso e facilitato la diffusione in Sicilia, in Calabria e in molte regioni italiane parallelamente alla trasmissione orale, e alla riproposizione dei cantastorie nei loro spettacoli di strada.

Anche io, nel mio spettacolo sul Natale calabrese, accompagnandomi con la chitarra battente, tra le tante storie che canto e racconto, interpreto una colorita versione di questo affascinante canto narrativo della tradizione orale, per tramandarlo alle nuove generazioni.

Di Andrea Bressi

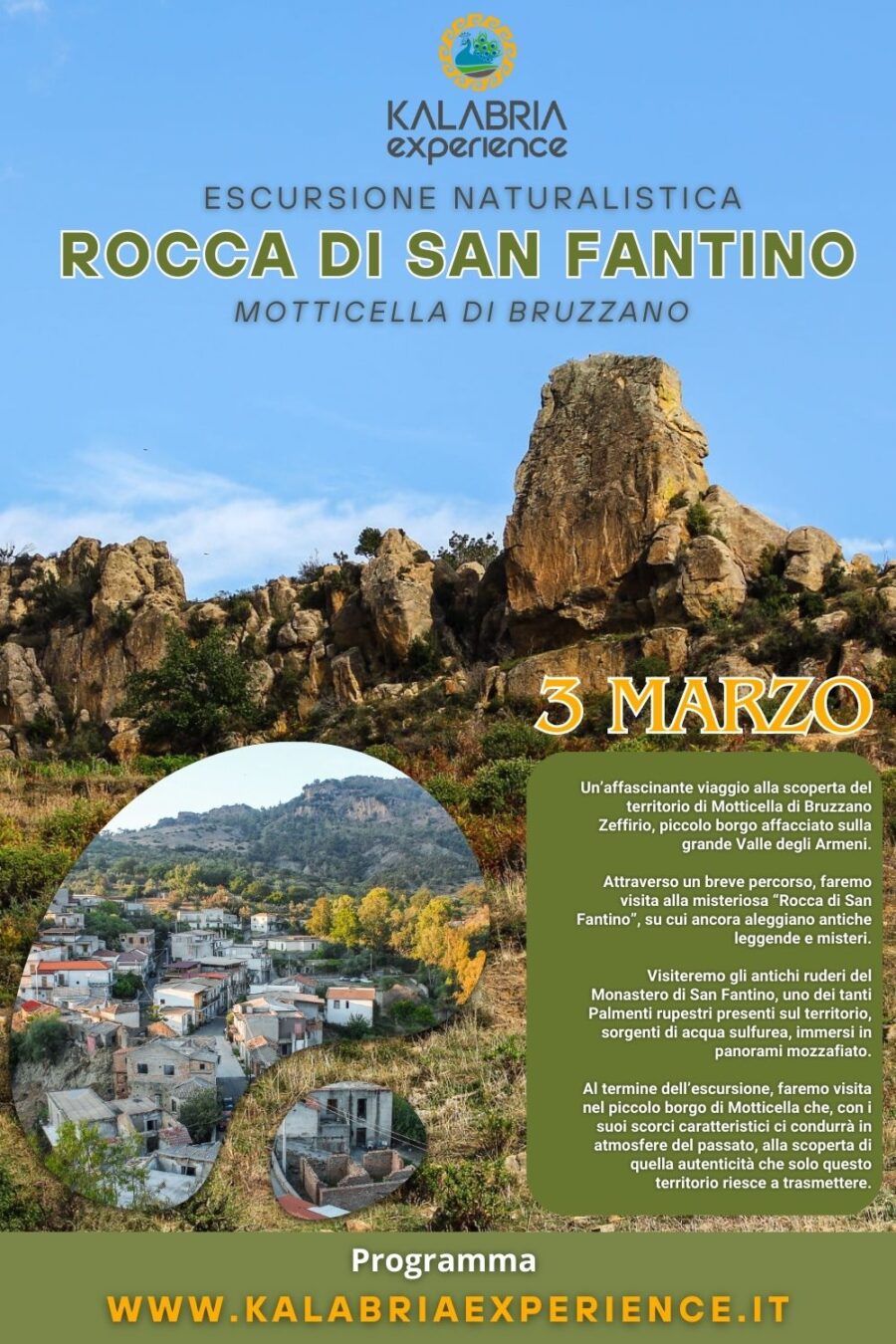

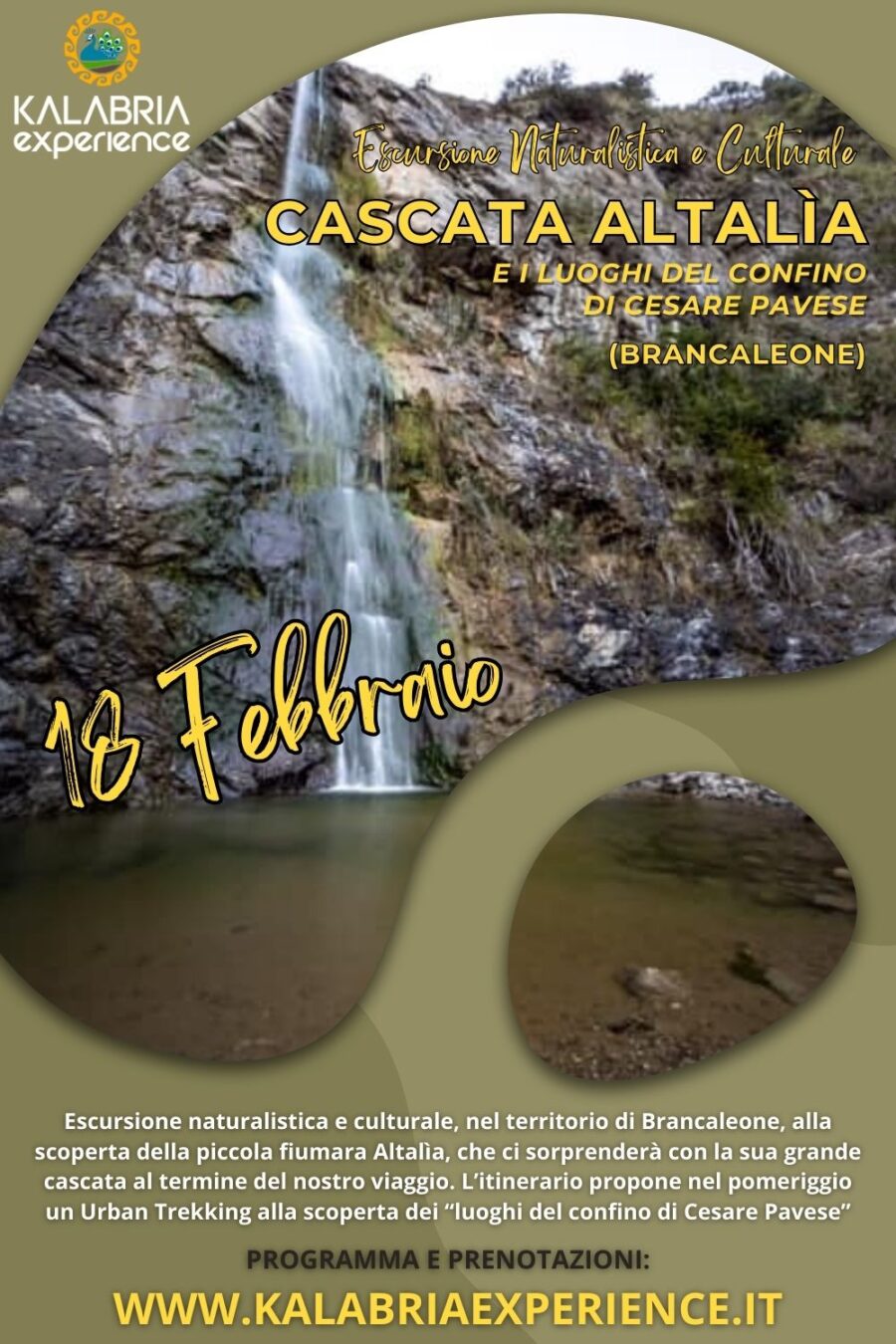

Il nostro cammino comincerà da loc. Frischìa dove sarà possibile ammirare in un uliveto caratterizzato da meravigliosi esemplari di Ulivo millenari, da qui inizieremo a risalire il il torrente zigzagando nelle sue gole che man mano si faranno più strette. Attraverseremo la visuale dell’antico maniero di Capistrello su cui aleggiano ancora straordinarie leggende. Proseguendo lungo il letto del torrente tra rocce variegate arriveremo ad una piccola radura dove insistono dei ruderi di un antico Mulino. Da questo punto in poi il percorso si farà sempre più impegnativo e mentre attraverseremo tratti con vegetazione insidiosa, e superando alcune rocce dalle forma più varie, di li a breve giungeremo sotto questa meravigliosa cascata che con i suoi 28 mt d’altezza ci regalerà la sensazione di trovarci in un qualsiasi luogo del cuore dell’Aspromonte. Qui potremo sostare per consumare il nostro pranzo (a sacco) e una volta riposati ripercorrendo i nostri passi giungeremo al punto di partenza.

Il nostro cammino comincerà da loc. Frischìa dove sarà possibile ammirare in un uliveto caratterizzato da meravigliosi esemplari di Ulivo millenari, da qui inizieremo a risalire il il torrente zigzagando nelle sue gole che man mano si faranno più strette. Attraverseremo la visuale dell’antico maniero di Capistrello su cui aleggiano ancora straordinarie leggende. Proseguendo lungo il letto del torrente tra rocce variegate arriveremo ad una piccola radura dove insistono dei ruderi di un antico Mulino. Da questo punto in poi il percorso si farà sempre più impegnativo e mentre attraverseremo tratti con vegetazione insidiosa, e superando alcune rocce dalle forma più varie, di li a breve giungeremo sotto questa meravigliosa cascata che con i suoi 28 mt d’altezza ci regalerà la sensazione di trovarci in un qualsiasi luogo del cuore dell’Aspromonte. Qui potremo sostare per consumare il nostro pranzo (a sacco) e una volta riposati ripercorrendo i nostri passi giungeremo al punto di partenza. Nella seconda parte del pomeriggio, l’itinerario proseguirà poi con l’urban Trekking attraverso la scoperta dei “Luoghi del confino di Cesare Pavese” in centro città, con termine alla storica dimora che ospitò lo scrittore Piemontese, dove saremo accolti dal suo proprietario e visiteremo uno degli angoli più caratteristici del paese conosciuto a livello internazionale. Un percorso turistico di 1,2km, visitando tutti i luoghi di interesse culturale e riscoprendo la Brancaleone anni ’30.

Nella seconda parte del pomeriggio, l’itinerario proseguirà poi con l’urban Trekking attraverso la scoperta dei “Luoghi del confino di Cesare Pavese” in centro città, con termine alla storica dimora che ospitò lo scrittore Piemontese, dove saremo accolti dal suo proprietario e visiteremo uno degli angoli più caratteristici del paese conosciuto a livello internazionale. Un percorso turistico di 1,2km, visitando tutti i luoghi di interesse culturale e riscoprendo la Brancaleone anni ’30.

I Catamisi e i Catamisicchji;

I Catamisi e i Catamisicchji; Dopo 24 giorni di appunti e osservazioni, il contadino nella notte del 5 gennaio, detta “la notte del battesimo dei tempi”, faceva la veglia e allo scoccare della mezzanotte usciva a scrutare il cielo. In base alla direzione delle nubi e dei venti, poteva prevedere se l’anno sarebbe stato buono o cattivo. Se le nubi seguivano il vento da levante, era un buon segno, se invece seguivano il vento da libeccio, era un cattivo segno. Se seguivano il vento da ponente, non si poteva dire nulla.

Dopo 24 giorni di appunti e osservazioni, il contadino nella notte del 5 gennaio, detta “la notte del battesimo dei tempi”, faceva la veglia e allo scoccare della mezzanotte usciva a scrutare il cielo. In base alla direzione delle nubi e dei venti, poteva prevedere se l’anno sarebbe stato buono o cattivo. Se le nubi seguivano il vento da levante, era un buon segno, se invece seguivano il vento da libeccio, era un cattivo segno. Se seguivano il vento da ponente, non si poteva dire nulla. La storia della merla bianca

La storia della merla bianca

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).

Da quando gli artigiani locali hanno chiuso le loro botteghe artistiche, sono però venute meno alcune figure tipiche, immancabili e peculiari della tradizione presepiale calabrese, personaggi carichi di storia, significato e simbolismo. I rinomati ceramisti di Seminara si sono distinti anche nell’arte presepiale, sia con la ripresa di figure comuni come il meravigliato u lampatu da stijia, e sia per l’aver forgiato personaggi allegorici e significativi come ‘u monacu cchì fujì un pastorello di terracotta rappresentante un monaco in fuga, con una grande cesta sulle spalle, dove è nascosta una giovane e bella fanciulla. I pastori si facevano spesso voce di vere e proprie satire locali. Nei quartieri del capoluogo catanzarese e in alcuni borghi dell’hinterland, l’immancabile personaggio del presepe tradizionale era il pastore “che si cava la spina dal piede”. Ho amato sin da piccolo questo pastore, che ogni anno, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, veniva rifoggiato nella casa paterna, con piacere e cura, e con la sua storia e il suo originale significato: u pastura cchì si caccia a spina do peda posto nelle vicinanze della grotta, figura emblematica della miseria spirituale e della debolezza umana, per i Catanzaresi valeva più di qualunque altro singolo pastore del presepe. Oltre a questa figura, che rimanda allo spinario della tradizione ellenica, si tramanda di altri personaggi tipici: ‘u ncantatu (il meravigliato), ‘u zzoparacaru (venditore di angurie), ‘u ricottaru, ‘ ‘u monacu capuccinu, ‘u cerameddharu e ‘u pipitaru (gli zampognari), ‘a gadhoffara (venditrice di caldarroste), ‘a pacchjana (la donna in costume tradizionale), e a zingareddha (la zingarella).